从1935年到1948年,党中央和毛泽东等老一辈革命家在延安生活和战斗了13年,领导中国革命事业从低潮走向高潮、实现历史性转折,扭转了中国的前途命运。在这段波澜壮阔的历程中,为适应中国革命发展新形势,毛泽东以前瞻性的战略眼光,鲜明提出克服“本领恐慌”,带头学习阅读了大量的书籍报刊,结合中国革命实际进行了创造性的理论思考,写出了许多经典名篇,推进了马克思主义中国化,指引中国革命走向了胜利。

提倡一面工作,一面看书报

新的斗争需要新的理论指导。一落脚陕北,毛泽东就想方设法通过各种渠道收集书报。在繁忙的工作之余,他阅读了当时能找来的马列原著和大量的哲学、军事、历史、文学等书籍和各类报刊。

1936年,美国记者埃德加·斯诺在陕北保安采访毛泽东时发现,他是个认真研究哲学的人。有一阵子,斯诺每天晚上都去采访他。有一次,一位客人带了几本哲学新书给毛泽东,毛泽东就要求斯诺改期再谈。毛泽东花了三四夜的工夫专心读那几本书。后来,斯诺在《西行漫记》中写道:“他读书的范围不仅限于马克思主义的哲学家,而且也读过一些古希腊哲学家、斯宾诺莎、康德、歌德、黑格尔、卢梭等人的著作。”

当年的陕北,缺书少报,书籍只能相互传阅,第一个人看完送第二个人看,第二个人看完再送第三个人看。1936年9月,毛泽东致电在前方的彭德怀、刘晓和李富春,表示:“(一)同意富春办法,组织流动图书馆。(二)明日即开始寄第一次书十本,先交富春,停三天转寄彭刘,停一星期。(三)各同志务须按时寄回,以免散失。(四)以后将一星期或十天寄一次。”

毛泽东说:“一面工作,一面要提倡看书报。”1936年10月,为了提高学校与部队干部的政治文化水平,他专门写信给在西安做统战工作的同志,让他们购买一批通俗的社会科学、自然科学及哲学书。

克服“本领恐慌”

1939年5月,毛泽东在延安在职干部教育动员大会上讲道:“我们队伍里边有一种恐慌,不是经济恐慌,也不是政治恐慌,而是本领恐慌。过去学的本领只有一点点,今天用一些,明天用一些,渐渐告罄了。好像一个铺子,本来东西不多,一卖就完,空空如也,再开下去就不成了,再开就一定要进货。我们干部的‘进货’,就是学习本领……”

加强全党理论建设、理论武装是提高本领的重要一环。根据相关历史文献整理,延安时期,毛泽东阅读过的哲学书有:《共产党宣言》《哥达纲领批判》《社会主义从空想到科学的发展》《拿破仑第三政变记》《德国的革命和反革命》《法兰西内战》《政治经济学论丛》《马恩通信选集》《〈资本论〉提纲》《国家与革命》《辩证法唯物论教程》《辩证唯物论与历史唯物论》《政治经济学》《社会学大纲》《哲学与生活》《哲学选辑》《思想方法论》《逻辑与逻辑学》《街头讲话》《乡村建设理论》《马克思主义经济学基础理论》《经济学大纲》等,既有马列经典,也有大众哲学……有泛读,更有深研细读。

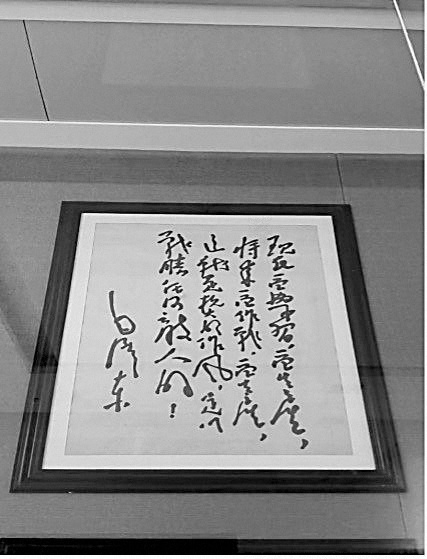

毛泽东说:“不关心哲学,我们的工作是不能胜利的。”读哲学可以学到科学的世界观和方法论,可以掌握认识和解决问题的思想工具和方法,这是毛泽东强调读哲学书的原因所在。在读《辩证法唯物论教程》时,毛泽东写下这样的批语:解决不同性质的矛盾,要用不同的方法;在读《辩证唯物论与历史唯物论》时,毛泽东写下“实践是真理的标准”的批语。大量的阅读并结合中国革命实际进行深入思考,极大地提升着毛泽东的理论素养,也为他创作《矛盾论》《实践论》《新民主主义论》等经典名篇做了理论准备。

李达的《社会学大纲》,是中国人写的第一本马克思主义哲学教科书,毛泽东曾多次阅读。他还把这本书推荐给延安哲学研究会研究,推荐给抗大作教材,并在六届六中全会上,号召党的高级干部都来读这本书。为了学习世界革命的经验,认真研究理论和研究历史,1944年初,毛泽东又提出要集中阅读马克思、恩格斯的《共产党宣言》,恩格斯的《社会主义从空想到科学的发展》,列宁的《社会民主党在民主革命中的两种策略》和《共产主义运动中的“左派”幼稚病》,斯大林主持编写的《联共(布)党史简明教程》这5本马列书籍。

同时,毛泽东多次强调:“不应当只是学习马克思列宁主义的词句,而应当把它当成革命的科学来学习”;不仅要了解马克思列宁主义所得出的关于一般规律的结论,还应当学习它观察问题和解决问题的立场方法。

研读军事理论和军事战略书籍

作为伟大的战略家和军事家,博览群书的毛泽东在读军事书时,重点研读的是军事理论和军事战略。

1936年9月上旬,毛泽东致电负责联络红军和东北军的同志,请其购买军事书:“前电请你买军事书,已经去买否?现红校(指红军大学)需用甚急,请你快点写信,经南京、北平两处发行军事书的书店索得书目,择要买来,并把书目付来。”9月下旬,他再次致电,提出不要买普通战术书,只买战略学书、大兵团作战的战役学书,中国古代兵法书《孙子》等也买一点。

毛泽东后来回忆:到陕北,“我看了八本书,看了《孙子兵法》,看了克劳塞维茨的书”“还看了苏联人写的论战略、几种兵种配合作战的书等等”。他后来还说:“我从来不研究兵器、战术、筑城、地形四大教程之类的东西,那些让他们去搞,我只研究战略、战役。”毛泽东认为,写战略,应找必要的参考书看,如黄埔的战略讲义、日本人的论内外线作战、克劳塞维茨的《战争论》、鲁登道夫的《全体性战争论》、蒋百里的《国防论》、苏联的野战条令等,其他可能找到的战略书,报纸上发表的抗战以来论战争的文章、通讯也要搜集研究。

为“把军事理论问题弄出个头绪来”,毛泽东专门组织了克劳塞维茨的《战争论》研究会,成员有萧劲光、罗瑞卿、滕代远、莫文骅等。他们采用边读边议的方法,每周讨论一次,晚上七八点钟开始,常常讨论到深夜十一二点钟。

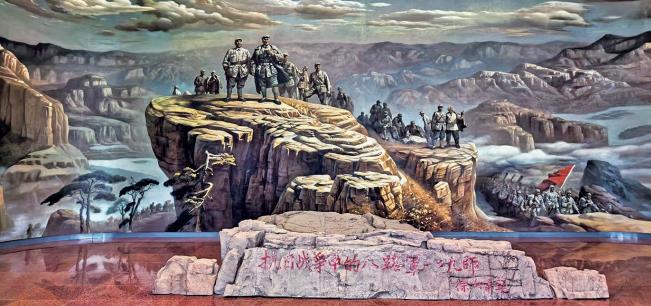

毛泽东认为,战略指导者出于战略指导的客观需要,有必要“给战争趋势描画一个轮廓”,尽管这个轮廓所描画的东西可能并不完全符合将来的事实,须随时加以校正。回应指导战争的迫切需要,毛泽东以扎实的战略素养和深入的战略思考,在陕北的窑洞里,写出《中国革命战争的战略问题》《抗日游击战的战略问题》《战争和战略问题》等名篇。尤其是《论持久战》,既有对抗日战争的阶段性和最终结局的科学预见,也有“兵民是胜利之本”的科学论断,指出抗日战争胜利的唯一正确道路是充分动员和依靠群众,实行人民战争,并阐明了赢得胜利的战略战术,对中国抗日战争的最后胜利起到了重要指导作用。

读书学习的目的在于应用

毛泽东曾说:“我写《新民主主义论》时,《共产党宣言》就翻阅过多少次。读马克思主义理论在于应用,要应用就要经常读,重点读。”

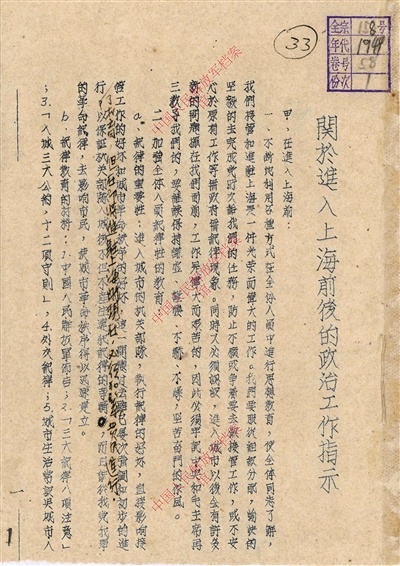

就读书学习的目的而言,毛泽东认为重在应用,是“使马克思主义在中国具体化”,使之具有“中国作风和中国气派”。延安时期,毛泽东的读书写作,就是为了探索总结指导中国人民革命斗争取得胜利的新理论。1941年5月,毛泽东在《改造我们的学习》报告中指出:“许多同志的学习马克思列宁主义似乎并不是为了革命实践的需要,而是为了单纯的学习。所以虽然读了,但是消化不了。只会片面地引用马克思、恩格斯、列宁、斯大林的个别词句,而不会运用他们的立场、观点和方法,来具体地研究中国的现状和中国的历史,具体地分析中国革命问题和解决中国革命问题。”

1939年底,曾志从白区调回延安后,向毛主席报告说:“我要进马列学院学习,组织上已批准。”毛主席说:“很好,你在红军、苏区、游击区、白区都工作过,经验是有了一些,但缺乏理论基础,经验不能提高。学习马列主义理论很重要,要理论联系实际。”

针对有同志反映“工作忙,没有工夫读书”“看不懂”等问题,毛泽东提出读书要“挤”和“钻”。他指出,共产党员不学习理论是不对的,有问题就要想法子解决,这才是共产党员的真精神。在忙的中间,想一个法子,叫作“挤”,用“挤”来对付“忙”。好比开会的时候,人多得很,就要挤进去,才得有座位。我们现在工作忙得很,就用“挤”的法子,在每天工作、吃饭、休息中间,挤出两小时来学习。看不懂,也有一个办法,叫作“钻”,如木匠钻木头一样地“钻”进去。

凤凰山的窑洞陪伴着毛泽东彻夜不眠读书,枣园的灯光映照着他奋笔疾书创作……延安革命旧址见证了我们党在延安时期领导中国革命、探索马克思主义中国化的光辉历程,是一本永远也读不完的书。

中国共产党人依靠学习走到今天,也必然要依靠学习走向未来。