罗坦,从延安走出来的老军工,始终战斗在我军武器装备制造一线,历经抗日战争、解放战争、抗美援朝战争、新中国建设时期、改革开放时期。他先后在延安中央军工局、晋绥军工局、西南兵工局造枪炮,解放后赴苏联谈判援助军工项目,新中国成立后,他参与了我国第一艘核潜艇、导弹驱逐舰等研制生产的组织领导工作。他的成长经历是与党的军事工业的发展历程紧密联系在一起的。

近日,红船编辑部专访了延安中央军工局老军工罗坦之女蒋爱丽,对话中,蒋爱丽栩栩如生的讲述了父亲在抗日战争、解放战争以及新中国成立后为我军武器装备提升所做的种种事迹。

蒋爱丽

“父亲干了一辈子军工,但是他从来不跟我们讲他的事迹,当我逐渐了解到父亲所做的事,深感敬佩。作为后代,我要继续了解父亲的人生以及他们那一代老军工人被尘封的鲜为人知的军工故事。了解他们,学习他们,更要传承他们的红色精神。”

在压迫中奋起反抗

罗坦原名蒋贵荣,曾用名蒋雄。1915年12月8日,罗坦出生在上海一个贫苦的工人家庭,童年悲惨。

他的父母均出生在苏州,由于生活贫苦,罗坦的父母不得不到上海谋生,居住在上海“大世界”附近的贫民窟里。父亲做工,母亲帮佣。因积劳成疾和家庭贫困,母亲和父亲分别在他11岁和13岁时,因病无钱医治先后去世。

失去父母的庇佑,幼小的罗坦不得不自谋生路,从童工做起。13岁的罗坦开始做工,当过学徒、工人,受尽剥削、压迫,经常失业,没有生路。

“父亲先是在上海公平路和兴机器厂当学徒,他想学徒师满后可当上镟工和钳工,后来他在上海东亚麻袋厂、中华造船厂、华生电器厂等工厂做工达十年,受尽折磨欺压。他自进入社会就一直在饥饿线上挣扎,在屈辱中求生存。他看到身边的工友们也是忍饥挨饿,生活悲惨,他非常想摆脱掉这种悲苦的命运。”蒋爱丽说道。

在这个时候,罗坦开始注意到,在工厂偏僻的窗台、矮墙上会有一些读物或是传单,由此初次接触到了共产主义思想。

1931年罗坦开始接受进步思想,在封面是《科学》的杂志里看到了《中国共产党党章》。于是,他开始向进步组织靠拢。

同年,他的工友谷军考进近代中国著名记者出版家邹韬奋主办的生活书店工作,书店大量编印发行抗日救亡书籍和马列主义书籍,罗坦曾回忆到:工友谷军常寄些《生活周刊》给我,看了也很有影响,慢慢懂得穷生活没有保障,完全是吃人的剥削制度造成的,“荒年饿不死手艺人”在我经历中证明,在不合理的社会下只是欺人之谈。“凭本事吃饭”只不过是可怜的幻想罢了。

1932年,上海青年蒋雄君(罗坦青年时期)

1935年,在进步知识青年的带动下,罗坦参加了沈均儒等人领导的“上海各界救国会”、上海抗日青年团,和大家一起学习,一起讨论救亡运动。

1936年,罗坦加入了中共地下党员在上海成立的秘密“读书会”,并在地下党员黄诺墩的领导下参加了很多抗日救亡活动。期间他还读了一些社会科学方面的书籍,特别是政治经济学和大众哲学,为后来参加救亡运动、抗战工作等打下了思想基础。

经过观察,黄诺墩与罗坦谈话:“我对你很了解,你思想进步,又有胆量,是读书会的人,我们做的工作要你一起来参加!”罗坦向往已久,终于可以在党的领导下为党工作了,他当即向党的读书会、救国会表示“为了革命,就是牺牲了生命也不怕。”

“父亲当时做了许多中共上海地下党指派的工作,如为抗日救国会领导人之一邹韬奋家传送党的文件;为党的马克思思想理论家艾思奇在上海向工人作报告站岗放哨和参加地下党组织各种抗日救亡活动等。”

战火危城中救护伤兵

1937年,抗日战争全面爆发,罗坦作为一个普通工人在上海失业后,回到苏州家乡,靠打零工维持生计。

苏州成为抗日第二防线后,苏州红十字会成立了救护队,当时名为蒋雄的罗坦积极报名,一方面为了参加抗日救国工作,一方面抗战爆发工厂关闭,也为解決吃饭问题。罗坦被选为救护队队长。

“救护队的主要工作是在苏州火车站抢救从前线运来的伤兵,二百多名由学生、职工担任的救护队员,没日没夜地用担架或背扛送往苏州城里的伤兵医院。日军经常轰炸火车站,几乎每天来好几次,救护队的工作是极其危险的。”蒋爱丽讲述道。

一次,一列满载弹药的火车被敌机击中,烈焰顷刻吞噬了车厢。车里的弹药一旦被引爆,不但会摧毁火车站,附近的居民生命财产也受到致命威胁。危急关头,罗坦跳上火车头,利用自己学过的机械知识将火车开出车站很远,又冒着危险脱开了着火的车厢,再把十多节装满弹药的车厢安全运走。他的英勇行为,不但为前线保住了一批弹药,而且拯救了周边军民的生命和财产安全。

这件事轰动了整个苏州,当时,被当地民众称颂:“蒋雄君救了半个吴县”“没有蒋雄君,就没有吴县”。此事被当作英雄事迹广为流传,记者也来采访报导。

“爱国社会活动家刘良模特地到火车站对我父亲采访拍照,向美国媒体发去报道,在吴县和上海等地报纸也有刊登。”

1937年10月,苏州沦陷。罗坦和20余名救护队员决定再到南京参加救护工作,长途跋涉抵达南京后,正当他们准备投入工作时,蒋介石政府在12月9日发布了弃守南京的命令。罗坦等人只能再度撤离。临行前,罗坦看到南京城内伤兵、难民缺医少药、无家可归的惨状,决定尽自己所能带更多的人出城。

蒋爱丽回忆到,12月12日,罗坦拿到时任南京政府卫戍区长官签发的最后一道手令,在炮声中来到长江边,从几艘坏船中找出一艘勉强能用的渡船。他再次发挥了自己的机械技能,紧急抢修好引擎后,开船带着苏州红十字救护队和400多名伤兵、难民,横渡长江。

“由于通讯中断,天色已暗,对岸的国民党驻军不明就里,对这条船胡乱开枪,一名队员腿部被击伤,我父亲的头部也被击中,幸得钢盔的保护才幸免于难。船的毛病太多,在江中只好停停修修再走。直到黄昏时分,渡船才驶到对岸。”

救护队到达浦口第二天,即1937年12月13日,南京沦陷了,惨绝人寰的南京大屠杀在这天爆发。

在南京“侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆”内珍藏有一本名为《陷京三月记》的书,在这本书中记载了1937年12月12日:“苏州红十字救护队计有男女队员二十人,都是热心爱国的青年,他们于十一月三十日徒步来京,投效本处;……此时所有重要命令的传达,伤病员过江的护送,都是他们不避艰险地负责担任的。队长蒋雄君尤富胆识,的确是可以担任重大责任的人。”

“书中所提及的队长蒋雄君即是我的父亲罗坦。后来竟有国民党人按《陷京三月记》一书索骥找到我父亲,要他参加国民党,但是父亲却坚定地选择了共产党。”

走上军工战线之路

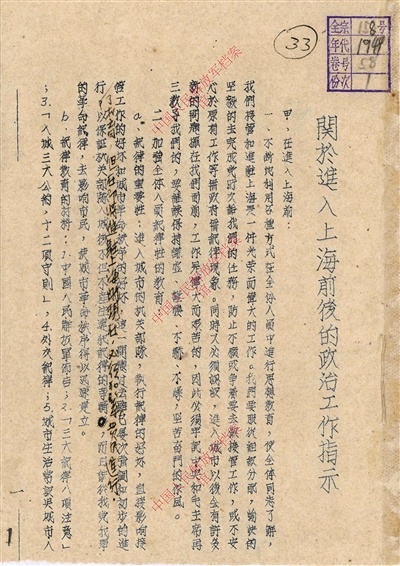

救护队解散后,罗坦和妻子于影南下广州,几经辗转于1938年来到湖南长沙,经刘良模介绍,徐特立亲自谈话,长沙八路军办事处审查同意,批准二人同去延安。

“我母亲是苏州人,1937年参加苏州红十字会救护队,与父亲一起参加南京保卫战。父亲母亲1938年6月到达延安,7月父亲加入了中国共产党。他们像所有奔赴延安的热血青年一样,为庆祝自己的新生和表达投身革命的决心,由组织帮助改了名字,父亲蒋雄改名为罗坦,母亲宋启忠改名为于影。”

罗坦到达延安,先后在抗日军政大学、工人学校、马列学院共学习了整整三年,作为工人阶级的一员受到党中央毛泽东主席的特殊珍视和重点培养。

当时我党我军正急需建设和发展军事工业,党组织考虑到罗坦具有一定的机械知识,也有上海产业工人经历和技术,1941年9月将他分配到延安中央军工局手榴弹厂(中央军工局第一兵工厂),后任总务科科长。自此,罗坦在党的军工战线扎下了根,并为此奋斗了一生。

“当时延安边区和所有根据地的军工生产状况均十分艰苦,兵工厂既没有造武器弹药的原材料,也没有造武器弹药的工具和设备,没有化工厂,更不知怎样制造武器弹药,尤其是火药。但是父亲和军工战线的同志们一起,克服种种困难,为我军输送了无数的枪支弹药。”

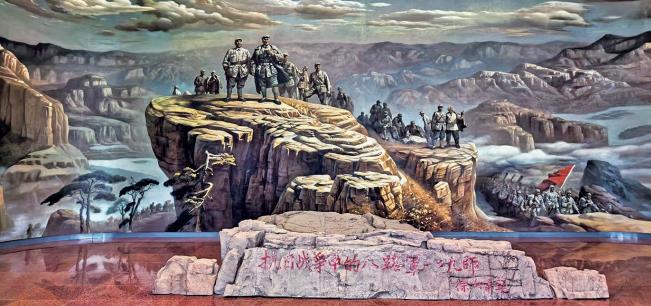

在1939年4月25日,延安军工们就造出了陕甘宁边区第一支步枪——无名氏马步枪,这也是我军军工史上自己制造的第一支步枪。1940年靠土办法做出了高质量的黄火药,1943年生产出子弹,这是人民军工史上零的突破。1944年美军观察组到延安等敌后根据地参观时都用“奇迹、奇迹”来形容他们的感受。

1945年9月,罗坦被派往晋绥根据地,在晋绥军区后勤部工业部担任工程部科长兼第四兵工厂的副厂长。

四厂是炸药厂,环境艰苦,生产条件非常落后,制作都靠手工,生产保护措施有限,军工战士们常常以健康为代价,为前线将士生产武器、弹药。

没条件建设“铅室”,不得不使用简陋的陶瓷酸塔,耐腐蚀性、密封性不好,经常发生二氧化硫外溢现象。不得不采用手工硝化,瓷盆消化工序完全是暴露的,战士们的衣服、皮肤很快被腐蚀。硝化水银(雷汞)毒性更大,有一点接触都会引起头痛、头闷,操作2个小时,头上的血管就胀起来,眼睛充血、嘴唇发黑。不到两年多数人患喉头炎、气管炎、肺结核。

“父亲的肺病便是生产炸药时落下的病根,我们年龄很小的时候就知道爸爸常患肺病,工作劳累就会常常引起吐血。当时,很多人牙齿珐琅层被腐蚀掉了,有些人病倒了,军工战士们的脸色苍白、皮肤脱落、衣服破烂,因此有人称四厂是‘叫花子厂’。”

但正是这样一群起初不懂也不会制酸制药的“叫花子”军工人,在极其艰苦的条件下,硬是半年多时间内建成了八路军西北最大的火化厂 ,从无到有,开创了生产高效炸药的历史。

为了纪念这段历史和缅怀在军工生产中献出宝贵生命的战士们,晋绥军工部在山西省临县林家坪修建了西北军工烈士塔。

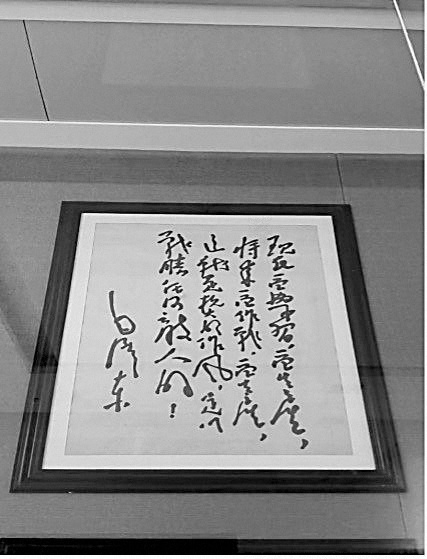

毛泽东为《西北军工烈士塔》题词:“为人民而死,虽死犹荣”。贺龙题词:“晋绥军工烈士们:你们所流的血汗和前方指战员所溅的血光,同是人民解放事业伟烈的贡献!”

参与建造第一艘核潜艇

新中国成立后,罗坦继续深耕军工战线。

罗坦

1950年10月,抗美援朝战争爆发,罗坦调往重庆的中央兵工总局西南兵工局任处长。他与西南兵工局同志用了不到一年时间组织生产,仿制出11种武器。其中,“50”高炮因为性能良好,被前线的志愿军称作“万岁炮”。“37”高炮因大量击落美军低空机群,被志愿军称为“铁扫帚”。

1953年,正值新中国国防工业进入快速发展时期。罗坦、于影从西南兵工局奉命调入北京第二机械工业部(国家国防工业部)工作,先后任二局主管炮弹、火药副局长及第五勘察设计院院长。参加了苏联政府援建的156项军工项目的选址审定和建设组织工作。

1960年,罗坦任第三机械工业部(国防工业部)生产司司长,参与航空工业等国防尖端技术等绝密工作。期间,经周恩来总理特批罗坦以中将资格再次随中国国防尖端技术代表团赴苏联,深入参观访问苏联军工企业。

1963年9月,罗坦从三机部生产司司长调任六机部配套局局长。罗坦调到六机部工作,使他先后成为两个国防工业部门的重要领导人。前二十年主要从事兵器工业,后二十年转到船舶工业,横跨两大国防工业部门。

作为六机部首任配套局局长,罗坦的主要工作是全面负责船舶材料设备的试制、生产及组织配套工作。

他先后参与我国第一艘核潜艇、第一艘导弹驱逐舰、第一艘向太平洋发射运载火箭专用测量船等新型第一代舰船研制生产的组织领导工作。

其中,核潜艇研制和建造是个庞大的系统工程,兼有两弹(原子弹、导弹)和两核(核动力、核武器)的尖端技术,又有水下操作的重大技术难关,研制生产单位涉及上千家研究所和工厂,组织管理牵涉国务院10多个部委和全国27个省、区、市。协作规模之大、联系范围之广,在中国造船史和军工史上都属罕见。

周恩来总理在听取核潜艇工作报告后,他有一句由衷感慨的话:“核潜艇比两弹还复杂。”

罗坦负责领导船舶材料、设备生产布点和试制及组织配套工作。他在全国27个省区市组织上千家企业、5万多个零部件协作,形成全国船舶工业配套网络体系,他创建的“物资一级站”制度迄今还在使用。

“至今,我大哥还记得,父亲一年365天没有几天在家,经常出差在外,去基层、研究所和工厂,一家人焦急难耐。突然有一天父亲提着酒瓶子兴高采烈地回来了,看得出他刚刚刮完胡子、理完头发,像个小孩子似的手舞足蹈地欢呼着‘搞成了!搞成了!’。”

1970年12月26日,我国第一艘核动力潜艇顺利下水。1971年8月31日核潜艇第一次航海试验。

“父亲这辈子总是把党的事业看得很重。1965年组织部门找他谈话,要他出任副部长,他表示自己文化水平低,请组织考虑让更有能力的同志担任,自己愿意多做些具体工作。1982年,为了尽快让年富力强的同志走上领导岗位,我父亲第一个主动书面向党中央提出退居二线的申请。”

1986年8月31日,71岁的罗坦在北京病逝,走完了他从产业工人、救护队长到共产主义战士、国防建设功臣的不平凡一生。

“小时候发现爸爸书柜的抽屉里放满了各种他和妈妈获得的、被授予的抗日战争、解放战争、抗美援朝战争时期的人民功臣奖章和纪念章等,但他们从来都不说,直到了解到爸爸的这些历史往事,我们都由衷地敬佩他。”

都要有真才实学

谈起父亲对子女的教育,蒋爱丽称,父母的言传身教、以身作则,对她产生了潜移默化、润物无声的影响。

罗坦夫妇都很善良、热情,总是尽自己力量、不辞辛劳地帮助别人。无论是对亲友,对同事领导,还是工人师傅,以及“文革”时期遭受迫害的老战友的孩子们,都是想尽办法帮助他们解决问题。

作为“老革命”,夫妻二人工作繁忙,早年享受供给制,实行工资制后不善理财,又爱帮助亲友,常常导致自己的家里入不敷出。

“几十年过去了,我们还能深切感受到那些被帮助的人对爸妈的怀念,并因之转给我们兄弟姐妹的关心。爸妈对下级单位、工厂的困难更是真心实意努力解决,不是口头打哈哈,以至在六机部传诵爸妈为‘实干家’。”

受早年 “读书会”的熏陶,罗坦始终是一个爱读书的人,爱逛书市,书架上摆满了书籍,床铺靠墙的一边也总是摊着书。每天晚上读书到深夜,周日也要抽出半天学习。“他从小教育我们五个孩子,要有专业知识,要有自己的技术专长,要求我们个个都要有真才实学,成为对社会有用的人。”

蒋爱丽讲述道,父亲告诉大姐爱群让她中学就开始学习马恩列斯原著,爱群是第一个考上大学的——北京工业大学光学系,后来长期在军工企业工作,为继承父亲的遗志潜心研究政治经济学,近八十岁仍在著书立说,已写了几百万字。

1962年,罗坦夫妇为爱群考上大学而照的全家福

大哥爱平在中学就入党了,特别热心社会工作,学校要他留校工作,但父亲找到学校坚决主张爱平考大学深造,结果大哥考上北京师范学院政法系从事大学教育工作,退休后忙于军工后代传承军工精神活动。

二哥爱强是个细心的、爱动手的、秀气的男孩子,小小年龄就已经能装配三极管收音机和有发动机的舰船了,后来在“文革”时期,爸爸妈妈在湖北“三线”工作,按政策将他从农村调到三线工厂,被推荐上了上海交通大学内燃机专业,实现了他儿时的理想,长期在柴油机行业工作,成长为柴油机专家。

最小的弟弟爱勇爱画画,在飞机大炮等武器绘画上显出奇才,后来爸爸帮助爱勇以他自己的特长进入中央工艺美术学院,合并清华美院工作至退休。

蒋爱丽则受父母教诲,十分爱学习。“文革”期间到内蒙兵团劳动,得到爸妈、哥姐的鼓励,靠自己的力量勇敢地参加“文革”后第一次高考,虽受到“张铁生白卷事件”冲击,几经周折,最终被推荐到沈阳冶金机械学校学习。

“实际上我的第一志愿报考的是北京大学空间物理系,第二志愿是广州中山大学文学系,但是最后都没上成,去了冶金机械学校,我就觉得特别委屈,还哭了。爸爸当时就对我说:你们在受难,国家也在受难,能够有学上已是幸运。”

在父亲的教诲下,蒋爱丽始终不忘做一个对社会有用的人。无论是大学期间,工作中还是退休后,都始终保持不断学习,她要继承父亲的优秀品质,将父亲的精神永远传递下去。

撰文:李影

视觉:王学民

统筹:张喜斌