2月初,在北京海淀区的一座离休干部小区中,红船编辑部见到了这次的采访对象——陈晓霆。

这天,北京下起了雪,凛冽的寒风一阵一阵地吹过,外面少有的行人都拉紧了衣服的领口急匆匆地走过,空气中到处膨胀着寒冷和干燥。由于是第一次到访,红船编辑部只得在小区门口等待陈晓霆前来“领人”。远远地,看到他一边快步朝门口走来,一边热情地挥手打招呼。挺拔的身姿,矫健的步伐,丝毫看不出这是一位已经77岁的老同志——如果不注意他那一头华发的话。

“在众多开国将军中,我父亲的名字鲜为人知,既没有轰轰烈烈的事迹,也没有惊心动魄的故事。”谈起这次采访,陈晓霆认真地说:“父亲没有特别闪光的地方。”

但陈福初的老领导、老战友、老部下都知道,他是将一生都奉献给我军隐蔽战线的“无名英雄”。

▲陈晓霆接受红船编辑部专访

“做无名英雄是你们党性的表现”

陈福初1930年参加革命,1931年参加红军并由共青团转为中共党员。从1932年7月调到红四方面军总部无线电台开始,他长期战斗在无线电技术侦察战线,是我军无线电技术侦察工作开创时期的参与者,为共和国的建立和祖国安全奋斗了一生。

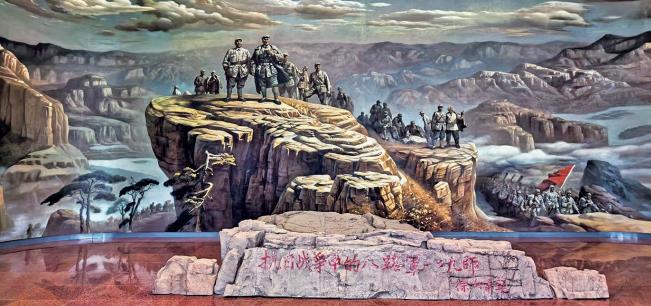

陈晓霆告诉红船编辑部,“1932年12月红四方面军经过长途征战到达川北,创建了以通江、南江、巴中地区为中心的川陕革命根据地。宋侃夫、王子纲、蔡威率领无线电台开展了对敌无线电技术侦察和破译密码工作,于1933年3月破开川军首部密码。此后蔡威领导的无线电二台主要担负无线电技术侦察工作,父亲是无线电二台译电员。”

蔡威领导的无线电二台通过侦收敌台电报,破译敌军密码,掌握敌人核心情报,为红四方面军总指挥部提供大量情报,有力地配合了仪(陇)南(部)、营(山)渠(县)、宣(汉)达(县)战役。彻底粉碎了四川军阀的“三路围攻”和“六路围攻”,巩固和扩大了川陕革命根据地。

例如1934年2月春节前夕,在反六路围攻的关键时刻,我军破译敌军密码获悉,敌军陶醉于表面上的胜利,下令部队休整,准备欢度春节。尤其得悉敌第五路总指挥王陵基私自回万县与妻妾欢聚,群龙无首。据此,红四方面军总指挥部决定利用此可乘之机,立即组织反击,歼敌21军大部和7师3旅,迫使敌军草草收兵。敌第五路军总指挥王陵基被撤职查办。

又如:长征中红四方面军主力南下川康受挫后,为了摆脱困境,张国焘提出“北上创造西北抗日根据地”的口号,动员部队再过草地经德格向青海进军。这时红四方面军二局侦获到一份青海马家军的电报,马步芳、马步青为阻止红军进入青海,派出一个骑兵团约1500人,每人两匹马,自带粮草,由西宁出发,每日百余里,行程1月有余,到达川西北德格县以北地区时,该团报告,全团因伤病减员很大,3000余匹战马损失过半。

这个情报引起红军总司令部高层的重视,在红军指战员中也引起很大反响,马家军骑兵团有粮有马尚且遭受这么大的损失,我们用两条腿走,又无粮草,去青海岂不是死路一条。部队要求去陕北与中央红军会合的呼声更加高涨。经中央再三催促,在朱德、刘伯承、徐向前、陈昌浩等同志的坚持和红军广大指战员的强烈要求下,迫使张国焘取消了去青海的计划,保存了红军实力,北上陕北实现了红军三大主力的会师。

无线电技术侦察工作是重要的,又是异常艰苦的。特别长征中,电台运输队要背几十斤重的电子管收发报机、发电机、充电机、电瓶,还要背汽油、机油爬雪山、过草地,行军异常艰难。每到宿营地,别的同志可以吃饭、睡觉,技术侦察台的同志却不能,首先要架设机器、侦控敌台、抄收电报、译电、通报等。破译密码更是枯燥无味、费尽心力的工作。

无线电技术侦察工作在川陕根据地反“三路围攻”、反“六路围攻”和长征中都发挥了重要作用。1935年10月成立红军总司令部(红四方面军)二局,蔡威任局长,陈福初任译电科长。

“由于我军的技术侦察工作属于高度机密,只有最高领导亲自掌握,所以每一次战役的胜利都有技侦战线同志们付出的辛勤努力和功劳,但每一次庆功和公开表彰大会却与他们无缘。父亲和战友们的这种共同经历,形成了一个共同的信念,就是‘一切为了前线,一切为了胜利,甘愿无私奉献,甘当无名英雄’。”陈晓霆动情地说道。

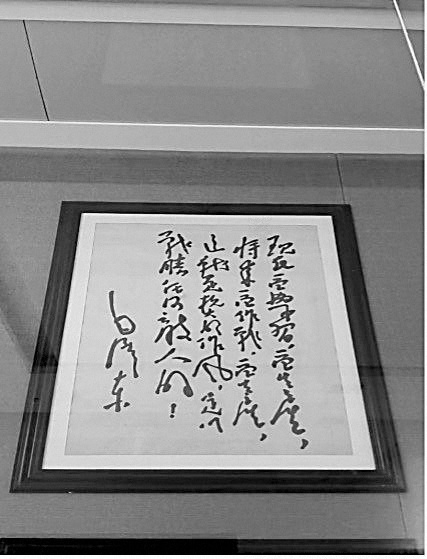

对此,毛泽东曾说:“你们的工作是隐蔽斗争,是无形的战线,你们是无名英雄。前方打胜仗可以登报、鼓励,你们工作就不能登报,但是党和人民是知道你们功绩的。”

叶剑英也说过:“你们的工作叫做无形的战争,无名的工作。无形的战争要靠科学,无名的工作要靠党性。做无名英雄是你们党性的表现”。

▲陈福初(1939年拍摄于西安)

“父亲的原则是党叫做啥就做啥”

陈福初参加红军后是怎么走上了无线电技侦道路的呢?带着这个疑问,红船编辑部向陈晓霆了解起其中的缘由。

“父亲参加红军就是党员,开始担任红四方面军军事委员会直属机关团总支副书记,在总部通信营,审理委员会工作过,后来红四方面军成立了手枪队,他又调到手枪队。”陈晓霆记忆特别深刻的是,陈福初每当讲起手枪队,总是特别兴奋:“那会红军穿得不好,只有手枪队是清一色新军装,扎着腰带,每人一把驳壳枪,一支花机关枪(冲锋枪),背上一把拴着红绸子的大刀,可威风了。”

参加手枪队后的第一次战斗是打麻城。陈福初在队长秦基伟的带领下,英勇顽强,和战友一起,俘虏敌副团长以下一百多人,缴获长短枪百余支,受到红四方面军总指挥徐向前和政治委员陈昌浩的表彰。后来又参加了商(城)潢(川)、苏家埠和潢(川)光(山)等战役。

为适应斗争需要,1931年11月,中央派宋侃夫、王子纲、蔡威、徐以新四同志到鄂豫皖苏区开展无线电台的筹建工作。1932年2月在新集城外钟家畈,架设起红四方面军的第一部电台。

为了确保电台安全,方面军领导决定从总部手枪队抽调政治可靠、思想稳定、作战勇敢、有责任心、临机处置能力强的人到电台担任警卫工作。7月初,陈福初和肖全夫、徐显志、王玉华一道,离开枪林弹雨的前线和生死与共的战友到电台报到。

陈晓霆告诉红船编辑部,“父亲参加红军前曾在地方县委组织部工作过一段时间,知道苏区之间传递文件、情报主要通过交通员、交通站,时效既慢,又很危险。现在有了电台,这边鄂豫皖苏区刚召开党代表大会,中央马上就知道,并发来贺电,太神奇了。父亲很快就意识到了电台的重要性,做好电台保卫工作,重要性丝毫不亚于在前线的拼杀。”

▲红四方面军无线电台积极开展无线电侦察

此后,陈福初不仅很好地完成了电台的保卫工作,还向蔡威台长和其他同志学习,克服文化程度低的困难,抽时间学会了电台架线、充电、器材的维修与保管,掌握了电台使用的基本理论和相关技术,学会了译电,成为电台正式译电员。

“父亲虽然一直在军委二局,但除做过业务工作外,还做过党务工作、政治工作、组织工作、行政管理工作、后勤保障工作、人员培训工作等。总之,党叫做什么就做什么,做什么就做好什么。这也为他今后担任领导工作积累了丰富的全面工作经验。”

刚到延安时陈福初任译电科副科长兼译电股长。1936年12月12日,发生了举世震惊的“西安事变”。清晨,陈福初刚到办公窑洞就从译电员手中接过一份“缺字很多,连不成句”没有译完的长篇电报,其中有“兵谏”、“留省反省”等字样。

“父亲凭着多年情报工作的经验,当即做出此电报很紧急、很重要的判断,并决定亲自译报。在曾希圣局长帮助下,很快补填了电报中缺漏的部分,从中了解到西安事变发生的缘由、经过、各方态度等重要信息。这是西安事变发生后军委二局侦获的第一份电报,曾希圣局长对此极为重视,并在第一时间用电话向毛泽东和中央作了报告,为党中央、中央军委制定处置西安事变的政策提供了依据。”

1938年底八路军叶剑英参谋长找陈福初谈话,要他到八路军西安办事处去当副官。由于种种原因,陈福初没有当副官,却当了八路军汽车队指导员。汽车队有各型车近30辆,司机来自四面八方,有的来自山西阎钖山部、新疆盛世才部的,也有东北军、西北军调来的。人员复杂,纪律松散。陈福初认真执行党的“统一战线”政策,按照上级“多交朋友”的指示,对汽车队官兵进行严格的纪律约束和艰苦细致的思想教育,并用共产党人的模范行动感染他们,使他们中的一些人明显进步,保证了各项运输任务的完成,有力地反击了国民党反动分子的破坏活动。

在陈福初的感召下,1939年7月,国民党复兴社特务,东北籍司机李春林主动向父亲交出国民党中央下发的《限制异党活动办法》的秘密文件。陈福初通过“八办”迅速报告中央。1939年8月1日新华社发表毛泽东同志撰写的《必须制裁反动派》一文,内称:“现在国内流行一种秘密办法,叫做什么《限制异党活动办法》,其内容完全是反动的,是帮助日本帝国主义的,是不利于抗战,不利于团结,不利于进步的。”这为党中央揭露蒋介石掀起的反共高潮提供了确凿的证据。

“1942年,正逢国民党当局对陕甘宁边区实行经济封锁,致使边区军民的物资生活十分困难。军委二局工作很累,生活不好,群众牢骚甚多。毛泽东亲自关心军委二局生活,带头划拨自己的办公费给二局作生产基金,中央组织部从党费中拨钱支援二局,在此情况下,父亲又受命出任二局总务处长兼总务处党支部书记。”

陈晓霆介绍,陈福初响应毛泽东“自己动手,丰衣足食” 的号召,组织全局同志利用工作之余,开荒种地,生产自救。同时,在位于驻地安塞近50公里的钟山,开办了“钟山农场”。农场包括3座山头,是一片占地300多亩的荒山野岭,山上既有参天大树,又有灌木草丛,人烟非常稀少,常能看到豺狼、野猪出没,还发生过野兽咬伤人、畜的事情。陈福初带领农场职工拣牛粪,打窑洞,刨树根,开荒种地,挖炭窑,运木柴,烧木炭,养猪种菜,呈现出欣欣向荣的生产景象,二局的生活也得到了改善。

▲占地300多亩的“钟山农场”

实事求是、公道正派

陈晓霆告诉红船编辑部,技术侦察部队是一支技术人才密集的部队。陈福初长期主管政治思想和干部工作,深知爱护人才的重要性。面对频繁的政治运动,他特别强调结合单位实际,实事求是,公道正派。

1957年陈福初离职学习期间,他所在的三部某局开展了整风运动,先后有30人受到重点批判,其中4人被划为“右派”分子。运动后期,陈福初结束学习返回岗位后,在全面了解情况基础上,认为这些同志虽有家庭出身、社会关系问题,但经历过长期革命斗争考验,表现良好,特别是经过 “肃反运动”,历史问题已有明确结论,不应继续抓住不放。对于一些说过错话,属于认识问题的,应通过教育解决。通过认真甄别复查和细致的思想工作,及时解脱了“有问题”的同志,纠正了运动中出现的扩大化倾向,使该局成为系统内唯一没有“右派分子”的单位。

“父亲认为对人的处理,特别是对技术骨干的处理一定要慎之又慎。文化大革命中清理阶级队伍时,他建议上级对被清查的同志在军内调整,可先调新疆建设兵团的解决方案。少数同志不理解,甚至认为是‘迫害’。但他忍受误解,顶住压力,并抓住以后落实政策的适当时机,重新把调往新疆建设兵团的干部调回,保住一大批业务骨干。他在爱护人才、保留技术骨干上可以说是‘忍辱负重,用心良苦’啊。”

陈晓霆说,父亲实事求是、公道正派,深得三部同志的拥护和爱戴。2006年陈福初病逝后,人们在吊唁簿上,看到这样的话,“您用人格的力量教育陶冶了一代又一代三部人。您是我最敬重的老部首长之一。” “我们永远不会忘记您,尊敬的陈政委”。

“你们都是农民的孩子”

陈福初经常对孩子们说:我是农民出身,从小给地主放过牛,你们都是农民的孩子。”

“父亲是湖北黄陂人,爷爷去世得早,奶奶带着两个儿子和一个年幼的女儿,生活十分艰难。在大革命的洪流中,奶奶先后把父亲和叔叔送进了红军的队伍。在创建川陕革命根据地和‘反围攻’作战中,我的叔叔牺牲了。”

谈起家族往事,陈晓霆有些哽咽。

“红四方面军西征离开鄂豫皖后,白匪军、还乡团反攻倒算,到处抓红军家属。奶奶独自带着年幼的姑姑,不敢也不能去投亲靠友,无奈流落街头乞讨。迫于生计,不得不将姑姑卖给人家当童养媳。最后实在无奈,卖身为奴。”。陈晓霆动容地说道:“为了革命,为了今天的国强民安,有多少老百姓送自己的亲骨肉参加革命,又有多少红军像我叔叔一样血染疆场。解放后很多人回家寻亲,只见坟头不见人。相比之下,我父亲最终能找到我奶奶,母子相逢,是多么幸运啊!”

“父亲对我们要求很严,要求我们和普通人家孩子交朋友,参加体力劳动,尊重工作人员。国家经济困难时期,我们和家里的阿姨一起开荒种地、掏粪浇菜,是大院有名的‘开荒大地主’”。

▲父亲陈福初和母亲徐虹

陈晓霆告诉红船编辑部,“小学我是在武汉军队子弟学校上的。1958年我刚到北京,在郊区67中学走读。当时学校周围全是农田农舍,学校里农村的孩子很多。父亲专门跟我谈话,要我多和农民的孩子交朋友,向他们学习,防止骄、娇二气,绝不容许有一丝一毫特殊化。”

1964年入伍的陈晓霆,退休时的职务是总参四部办公室主任,大校军衔。曾有战友对陈晓霆说,你父亲是总参的老人,只要稍微走动一下,提个将军不是难事。“那时还真有原来的老部下、后来的总参首长来看望父亲,问过父亲‘家里或个人有什么事,只要能解决的我们尽量办。’父亲回答道‘我离休了,不能为党做更多的工作,感谢组织关心,没有什么要求。’”

说到这,陈晓霆有些意味深长地说道:“其实那个年代的老同志,很多都是这样的,从不在乎个人得失,更没有想着要利用特权给家人办事。”

“我们家五个子女,都在自己的工作岗位上认认真真工作,建功立业。”陈晓霆在部队两次荣立三等功。他的小弟弟陈晓震荣立二等功、三等功各一次,获得一次国家科学进步一等奖,十三次军队科学进步奖。

陈晓霆坦诚地说,“我们家没有一个靠父辈升官,没有一个做生意发财,也没有一个出国定居的。生活艰苦朴素,学习刻苦努力,工作扎扎实实,做人清清白白,这就是父母留给我们的家风。”

最大的失误是理想信念教育缺失

当被问到对当前社会上干部贪腐现象的看法时,陈晓霆说“这几十年经济发展很快,但是失误也非常大,最大的失误在教育。人的信仰没了,一切向钱看。很无奈……”。

陈晓霆接着说,现在这个问题已经引起中央的高度关注,不断加大反腐力度,思政教育也有所重视。特别是在近年抗疫、抗灾斗争中,舍己为人,逆势而上的感人事迹层出不穷,甘当无名英雄之花已然开放。

如今,退休后的陈晓霆经常应邀在各地讲课,在“一切向钱看”的无奈现实面前,陈晓霆将教育年青一代树立“功成不必在我,功成必定有我”的担当精神和“甘当革命的鲁班石,做新时代的无名英雄”的情怀当成了自己义不容辞的责任。

或许,这就是父亲留给他最宝贵的财富。

撰文:周晓宇

统筹:张喜斌