编者按:

《烽火恋情》一书,由中国民族博览杂志社红船编辑部、北京开国将军后代合唱团《烽火恋情》专刊编辑部共同出品。本书18万字左右,共收录了三十多位开国将军子女撰写的文章,生动详细地描绘了父辈在战争年代的婚姻故事,讲述了那一代人的不平凡的经历。红船编辑部于每周三、每周六连载《烽火恋情》。

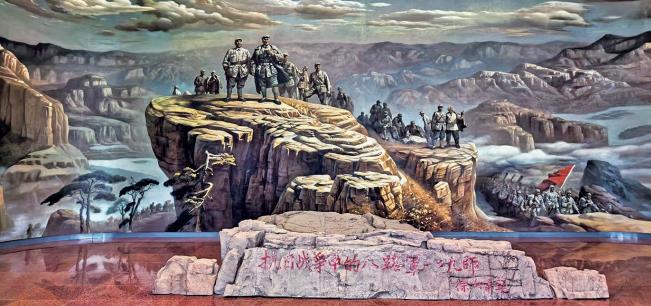

1973年,经历了数年“文革”浩劫之后的一家人第一次团聚,拍下了这张全家福。

从小生活在爸爸妈妈的身边,如果要讲他们是怎样热爱人民军队、热爱工作的,我会举出很多的例子;如果要说他们是怎样热爱祖国、热爱人民、热爱身边的同志甚至怎样热爱素昧平生的大众的,我都能讲出许多真实的故事。爸爸妈妈的那些“热爱”感动了我们,感动了他们身边的人们。我还能讲出爸爸妈妈对我们这些孩子至亲关爱的很多细节,那种浓厚真挚的亲情,那种发自内心的疼爱,直到今天,依旧是深藏在我心中的一汪清泉。可以说我们姐弟是在这样的“爱”中长大的,这样的“爱”像一颗爸爸妈妈精心挑选的种子,栽培到我们的心里,又精心培育着,在我们心中长成了一棵足以支撑生命、支撑信念的大树,经得起人生任何的考验。

然而,在我与爸爸妈妈共同生活的几十年间,真还没听到过爸爸和妈妈相互说过一个“爱”字。也许因为属于他们的那个年代,人们就从不会把“爱”像吃葡萄一样含在嘴里,随时都能把葡萄皮轻易地吐出口。我很珍惜属于自己的爱,因为我自己清楚,这种爱是多么的真诚;我更敬佩父母的爱,因为他们的爱在我看来是那样的神圣,神圣的需要用心呵护而不轻易摆设出来示众,神圣的融入了自己的生命。他们之间一个常用的手势、一句普通的话语、甚至一束瞬间传递的目光,都会是那爱情的浓意表达。

说起来,爸爸妈妈的结合是组织“分配”的——这可不是玩笑话。在闻名遐尔的抗日战争百团大战中,我的爸爸重伤致残,左臂失去了正常的活动能力,生活的自理能力也受到了很大影响。为了照顾他,同时考虑到他也已符合当时部队有关谈婚论嫁的规定,便由组织出面,把我的爸爸与我的妈妈进行了“撮合”。

当时,妈妈还是个年轻的女八路,是人民军队里一名普通的女干部。尽管和爸爸在一个部队,但俩人的级别、年龄都有一定的差距。因为没有直接的工作关系,在此之前,他们并没有更多的接触。对于这个年轻的“首长”,作为下属,妈妈既尊重佩服又有些拘畏,因为尽管他本人没架子,和普通官兵都能有说有笑,在部队里群众威望很高,可在与女同志的接触中,他却显得挺严肃,尤其是和年轻女同志打交道,就更是一本正经的,不苟言笑。也许,当时充满革命激情的妈妈曾经会把这位年轻的“老红军”当成人生的榜样,希望自己能够有更多的机会向他学习;也许,当时心底善良的妈妈曾经出于革命队伍里纯洁的友情,同情过这位年纪轻轻就因战伤而生活不便的上级。然而,无论这位领导怎么好、怎么帅、怎么有才干,怎么让人敬重,妈妈却从来不曾把他与自己的生活,与自己将来的家庭、命运联系在一起,换句话说,她从来没有考虑过“她”与“他”会有什么超出一般同志的关系,更不曾想到过他会走进自己的爱情世界。

所以,当有人代表组织找我的妈妈谈话,郑重其事地提出要她把照顾好我的爸爸当作终身的任务来完成的时候,妈妈惊呆了。身为一名在党旗下宣过誓的共产党员,她自认为可以不讲任何条件地服从组织的任何安排,可以舍弃自己的生命而毫不犹豫地完成党交给的任何任务,可“打死她”妈妈也不会想到,自己面临的是这样一个“艰巨的任务”。理性告诉她:自己要服从,不能做任何其它选择,因为,这是组织提出的要求啊!这也是一种考验,也需要牺牲、需要忘我、需要忠诚。然而,这可是人们常讲的“终身大事”啊!

当时我的妈妈正值青春好年华,也是从才到貌、从工作到为人、从能力到性格,各方面都很优秀的女孩子。不知道在这个年轻姑娘的内心世界里,是不是已经有了爱情的萌芽;不知道是不是已有和她挺般配的男同志在偷偷地暗恋着她。妈妈没有对我们——她的任何一个孩子——讲过这些,也没讲过她自己是怎样说服了自己。而事实是这个年轻的八路军女战士最终听从了组织的决定,嫁给了这个比她整整大了十岁的男人。从此,有了我们这样一个家庭。

作为一名革命军人,一名共产党员,这一生里,妈妈接受过多少任务,她都出色地完成了;经历了多少考验,她都证明了自己的无愧。非常戏剧性的是,她这一辈子里,婚姻竟成为了时间最长的考验,照顾自己的丈夫竟成为了需要付出毕生精力完成的任务。而几十年的事实证明,就此,她同样表现的十分出色。党组织在这一点上没有走眼!

对于爸爸而言,这又何曾不是一种考验?他要和一个并没有特殊情感甚至没有更深了解的姑娘一起把昔日习惯的上下级关系扭转为夫妻关系,要把单纯的革命友情转换为身心相融的爱情,而且可以说是在没有什么基础的情况下的速变。我相信,对于任何人来讲,对此都不会有充分的思想准备,却都需要有很好的心理素质、要有超越一般男欢女爱的感情境界。

没办法,战争年代不允许你以更多的儿女情长去犹豫、去斟酌;很必然,他们那一代人,就是这样把自己交给组织,然后按照组织的轨道去运行。值得庆幸的是,组织成全了一桩成功的婚事,开启了一段美丽的爱情。值得爸爸妈妈骄傲的是,从执子之手的那一天起,他们心心相印、情情相系地培养起了只属于俩人的情感,忠实于这种被人们称为“爱情”的情感,直到永远。也许当今的人们很难想象也很难理解,而在于我的爸爸妈妈,这是事实,是可以延续与生命等长的时光、可以让每分每秒筑就的岁月作证的事实。

他们的情感也得到了更多人的见证。爸爸妈妈成为了所在部队公认的模范夫妻。爸爸在前方打仗时,妈妈总是一面认真地做好本职工作,一面时刻关注前方的消息,思念着她的爱人和战友们,祝福他们多杀敌人、多打胜仗。而每当爸爸得胜归来,也总是想方设法给自己的妻子带点小礼物,哪怕是路上采到的一束小花。他们建立在互敬互爱,相互平等相互信任相互关怀相互支撑基础上的爱情,被众人称道,甚至成为了不少夫妻相互要求的标准。有些家庭出现了矛盾、夫妻出现了摩擦,丈夫会对自己的妻子说:看看人家是怎么当老婆的;妻子也会提示自己的丈夫:瞅瞅人家是怎样对待自己老婆的……

我从小就是听着这样的评价长大的,这些评价帮我认识着自己的父母,也在潜意识里教育着我长大成人后该怎样去经营自己的爱情、自己的家庭。我从小更是在这样被人们相传相赞的环境里长大,耳闻目染着爸爸妈妈之间的恩爱,感受着一个家庭因为这样的恩爱而营造出的和谐、温暖和幸福。

从小,我们姐弟就有一个印象,在我们的妈妈的心里,爸爸永远是第一位的,比孩子们重要、比自己更重要。家里的一切都是围着爸爸转的。如果爸爸在书房里读书看报批阅文件,那么,全家人无论干什么都会轻手轻脚、压低声音;如果啥时爸爸能跟大家一起吃顿饭,那么,饭桌上的气氛就会比平日更热闹。印象最深的是那个年代,物资匮乏,家里吃不上什么好东西,妈妈总是要求炊事员每次单独给爸爸多做一小碟菜,哪怕是几棵小青菜、一小撮葱花拌的虾米皮,得空,她还会下厨房亲手操作。

1946年6月,卢仁灿、陈玉瑛夫妇在河南焦作。

面对着一家老小,爸爸很难把妈妈给他的特殊优待独自享用。他总是找着种种借口,给这个夹一筷子,给那个分一勺,或是轻轻一推,什么都不说地移到妈妈的眼前。为什么要照顾爸爸的道理,妈妈早已给我们讲清,对亲人的关爱,对他人的谦让,妈妈也早已言传身教给了我们。所以,每当这个时候,不用妈妈有什么表示,我们会不讲任何理由地把爸爸给过来的再还回去,有时干脆强行塞进爸爸的嘴里。此时的爸爸,常会用无奈的目光看看我们的妈妈,而妈妈则会用无言的微笑作为回答。少不谙事的我们,那时还不会感悟那一小碟菜、那默默交流的目光都是深深爱意的表达,只是把妈妈的微笑和爸爸的无奈当作对我们的认可,心里充满得意;只是能从这样的氛围里一次次地感受到亲情的温暖和幸福。

小时候,我们还有这样的印象:爸爸的工作太忙了,家务事就基本交给了妈妈一个人。妈妈要照料爸爸的生活——爸爸乐得由妈妈做他的主,毫不挑剔地享受着衣食皆安的生活;妈妈要管理孩子们的生活和学习——在这一点上,爸爸也乐得当妈妈的副手,每次,我们有事需要征求他的意见了,最常听他说的就是:你妈妈是怎么说的呢?偶尔,他出面跟哪个孩子谈心了,开口第一句往往不是:听你妈妈讲……,就是:我代表你妈妈……

家中,妈妈真是做到了“贤妻良母”;在外,我们的妈妈还是出了名的好善乐施。至今,我们姐弟几人还会学说当年妈妈的一句口头禅“送人、送人”,那是她拿着家里东西送给同事或战友时常常挂在嘴边的话。妈妈常说,要想着还有比我们更需要的人。宁肯自己的日子过的紧巴些,也总是要省出些钱财物品去帮助别人。爸爸也会学着讲这句话,他那浓重的福建口音学起妈妈的河北乡音,怪怪的,总会引起全家人的笑声。可笑着笑着,渐渐地我似乎明白了,这“怪怪的”模仿声,其实透露着爸爸对妈妈的由衷赞同。我想,如果没有爸爸的支持,没有他们两个人的默契和共识,妈妈也很难坚守自己的主张,这个家也很难形成这样的氛围。

后来,我长大了,知道了爸爸妈妈之间更多的在工作中相互支持相互信任的故事:比如1955年,军队女同志奉命集体转业,很多同志难以理解,我的妈妈也不知为此流下了多少不舍的眼泪,但她还是带头脱下了军装。原因很简单,她是部队首长的妻子。可原本这种身份,或许同样也能为她争取到有限的留队名额……

一对夫妻,说到底,应该是一个三观相同的共同体。换句话说,你会从一对恩爱夫妻之间的任何一方的言行里看到另一方的影子,感受到双方共有的思想、情感、生活态度和人品道德。

衷心地感谢组织,由于组织的安排,我们的爸爸妈妈走到了一起,用他们的生命演绎了这样一场纯真浓厚的爱情;我由衷地感谢我的爸爸妈妈,由于他们的爱,有了我们姐弟的生命,有了我们美满的家,有了我们收益终生的幸福生活。

如果说那个年代,爸爸妈妈用他们的爱营造了我们一家人的幸福和温暖,那么,在灾难的“文革” 中,爸爸妈妈则让我们感受到了纯真的爱会转换为怎样坚强的精神力量。

爸爸被专案审查了,最初是关押在我们家的楼上,妈妈和我们被赶到楼下居住,并被强令不得与近在咫尺的爸爸接触。妈妈就带领我们常常守在楼梯口,高唱全家人都喜爱的《红梅赞》,用歌声向见不着面的爸爸传递着思念和信念。

“文革”的灾难还没有过去,我们的家又遭遇了另外一场同样让人难以承受的灾难,或者可以说,它们是一对孪生的灾难——在林彪反党集团的残酷迫害下,整日被造反派们折磨,遭受着各种屈辱的妈妈得了癌症。由于造反派们的阻挠和干扰,妈妈的病在被确诊时已是晚期,十分危重。但妈妈始终坚信我党终会拨乱反正,始终坚信自己和爱人会有获得平反昭雪的那一天,她一定要坚持到那一天的到来。正是在这种信念的支撑下,妈妈不顾病痛和放疗、化疗那令人难以忍受的折磨,顽强地与死神抗争,加上医生和我们大家的共同助力,妈妈的生命奇迹般地延长了六年。

这六年里,国家发生了巨大的变化,我们家的命运也随之得以改变,爸爸获得了“解放”,重新恢复了工作的权力。再次走上了领导岗位的他,尽心竭力地工作着,恨不能把所有损失的时间都找回来,真真到了夜以继日废寝忘食的地步。如果说,那个时候还有什么个人的事情让他难弃牵挂的话,那就是我们病重的妈妈。工作繁忙的爸爸不可能有更多的时间陪伴他的爱人,甚至有些很关键、需要至亲参加的会诊他都参加不了。可是,对妈妈每次重要的会诊前,爸爸总要把自己深思的问题告诉代表他去参加会诊的我们的大姐,提醒她注意;每次会诊后,爸爸也一定会抽出时间,详细地听取会诊情况和专家们的意见,指导我们配合新的治疗方案进行陪护和观察的调整;只要人在北京,每个晚上,爸爸都会出现在妈妈的病床边,哪怕只能去坐几分钟,哪怕只能说上几句话,他也一定要面对面地守候妈妈。即使结束了一天的工作已经是深夜,爸爸也一定要到医院去,向值班的医护人员询问一下妈妈当天的情况,然后,默默地站在病房外,从门上的窗口向屋内已经入睡的妈妈看上一看……

从小,妈妈给我们养成了一个吃花生先把花生尖去掉的习惯,据说是吃花生尖容易上火。也不知道这是妈妈从哪儿学来的,也不知道这样做是否有科学依据,但我们知道妈妈总是为我们着想,她要求我们做的,我们都会去做。只有在战争年代养成了 “狼吞虎咽”习惯的爸爸,不适应这样细致的做法。于是,妈妈带着我们一起,总是让爱吃花生的爸爸不用自己动手,也能随时吃到没有了小尖尖的花生米。妈妈去世后,在她的枕边,我们发现了一样东西——几十粒已经掰成两瓣、去掉小尖尖的花生米包裹在一个洗的干干净净的旧手帕里。那是妈妈给爸爸买的手帕!那是爸爸利用工作之余的夜晚,一粒粒亲手为妈妈剥好的花生米!

病中的妈妈也会像以往一样惦记着我们、惦记着我们的爸爸。爸爸那遭受过严重战伤、又在“文革”中饱经摧残的身体,一直是妈妈心中最记挂的事情。每天,她都会向换班陪伴身边的孩子很详细地询问爸爸的生活细节:有没有按时吃药、按时锻炼,每顿吃的什么菜又吃了多少饭……重复的问题,她百问不厌;她还会很认真地教我们照顾爸爸的方法,提醒我们要特别注意那些不起眼的细微之处。

在妈妈的指点下,我们努力尽心地做着,尽量不让爸爸因为妈妈不在身边而在生活上受到什么委屈。见证过我们家那一段经历的人,都会夸奖我们姐弟的孝顺和能干,妈妈也常常会为我们对爸爸的照顾感到欣慰,我们也自觉自己对爸爸妈妈尽心尽力了,问心无愧。

可是,尽管如此,在一个初秋的日子里,妈妈还是痛心地落泪了。因为她发现,那天天气突然转凉,可爸爸外衣里面还是套着一件丝绸汗衫。其实事先我们已经根据天气预报给爸爸备好了棉质的内衣,只是他上班走得太匆忙,没来得及换。得知实情的妈妈没有过多责怪我们,却也因此,动了另一番心思。

接下来的日子里,妈妈挨个儿做我们的思想工作,要求我们承诺:在她离世后,一定得给我们的爸爸再找一个老伴儿,能够替她继续贴心贴身地照顾爸爸,能够接替她继续完成“组织交给的任务”。

妈妈说的非常动情也非常认真,到现在,我还能记得她当时的样子——由于病情的恶化,妈妈的呼吸变得短促无力,她斜靠在床上,让孩子近坐在自己的身边,一边喘着,一边说着。要是我们不答应,她就一遍一遍地说,反反复复地说,见天儿地说,直到我们即便感情上接受不了也因为心痛她而不得不点头应允。后来,我们还从很多老阿姨那里知道,也许是不放心我们的口头承诺,她把同样的想法,告诉了她的生前好友们,恳请她们督促我们,拜托她们给我的爸爸帮忙。

让我们将心比心地去想想吧,一个女人需要有多么宽广的胸怀,才会如此考虑自己的身后之事;一个女人心里要有多么纯粹的爱,才会为自己的丈夫这样安排未来!

卢仁灿、陈玉瑛夫妇合影。

妈妈走的那天,我这辈子头一回见到了爸爸的眼泪。虽然,不像我们那样撕心裂肺,虽然没有长流不断,却让人震撼!爸爸没说他的心里感受到了怎样的痛苦,可那一天,他的心绞痛犯了……

妈妈走了,按照她的意愿,我们接纳了新的家庭成员,家庭生活的模式发生了一些难免的变化。

但是,有两点“旧习”却始终在日后的岁月里一直延续着,持久不变:一个,在爸爸的书橱里,摆着一张照片,那是文革后,爸爸刚从“学习班”解放出来,我们全家人第一次重逢时拍的“全家福”。照片是黑白的,不大,镶在一个铁架子夹住两片玻璃做成的简易像框里。爸爸把照片摆在自己的书房里,无论当年在任时,还是退休后的晚年,书房都是他每天在家度过主要时间的地方。爸爸、妈妈加上我们姐弟五人的“全家福”,一摆就是三十余年,直到爸爸也辞世,去到天国与他的爱人、我们的妈妈再次团聚;另一个不变的,就是在妈妈去世后的岁月里,每到妈妈的忌日,爸爸都会带领我们去看望她。最初,爸爸还在工作,他总会尽量调整自己的时间,抽出空去;后来,爸爸退位了,老了,他更是会提前通知我们,并和我们一起按时去看妈妈。直到最后,他脚步蹒跚地追寻妈妈而去……

2003年,爸爸做了疝气手术,由于用药过量,出现了幻觉。爸爸有时会在昏睡中突然高喊“同志们,跟我上!”有时又会盯着一片雪白的墙壁,非说上面画满了旧时的战场;他会把探视的人们当成前来谈工作的同志,很认真很耐心地与之交谈,还吩咐陪在一旁的我们:让炊事员为来人准备饭;在后来做白内障手术以及他最后一次犯病时,也出现了类似的情况。这时候的爸爸,更是会反复念叨起我们妈妈的名字,问我们:你妈妈来了吗?焦急地催促我们:快,快去照顾你妈妈……

有句话说人是“酒后吐真言”,为什么?我想恐怕人在头脑清楚的时候,都有一定的自我约束力,知道有些话能说,有些话说了是要有麻烦的。可喝醉了,失去了理智的控制,人变得更直白了,吐露出来的往往是深藏在心底平日难以倾诉的实话。我不知道人在昏迷中,在失去正常意识时是不是也和酒后一样,无所顾忌地倾吐的是自己封闭在心底多日甚至多年的真心话,是自己的所思所念,至少是深深铭刻在心中的记忆。

事后,当爸爸恢复了正常的意识,我们会把当时的一些情景描述给他,他听着、笑着,一起只当笑话,爸爸还会像小孩子一样时时露出些羞涩。可是,当讲到妈妈的时候,爸爸不说话了,表情凝重地把目光投向窗外,投向那片远远的却是一眼能望见的天边……

此刻的爸爸,心里在想些什么,当儿女的我们不好多问,按照他的性格,问了,他也不会多说。但我相信,他会想我们的妈妈的,嘴上不说,心里也会想;时过境迁,分别多年了,他还会想;尽管妈妈已经远去,尽管现时生活中已经没有了她的身影,也还会想。在爸爸的心里,妈妈一定会像一棵沙漠里的胡杨,即使生命已逝,站也能在那里站上一千年!

如今,我们的爸爸也走了,随我们的妈妈去了。天国里,这对曾经同甘共苦的知心爱人又相聚了,恩爱夫妻相依相伴的生活又开始了。爸爸、妈妈,你们能用新的、更直白的方式表达相互的爱恋吗?还是一切如故,一切都像我们曾经见到过的那样含蓄深沉?

大爱无言,尽在共同生活的每一个细节中,尽在心底的每一个思念中……

【作者:卢晓清 卢江 卢晓渤 卢晓沅 卢晓滨】

卢仁灿 (1915-2007) 福建省永定县人

陈玉瑛(1925-1976) 河北宁晋人。原姓王,参加革命后,为躲避本人和家人被敌追杀而改用现名。