《烽火恋情》一书,由中国民族博览杂志社红船编辑部、北京开国将军后代合唱团《烽火恋情》专刊编辑部共同出品。本书18万字左右,共收录了三十多位开国将军子女撰写的文章,生动详细地描绘了父辈在战争年代的婚姻故事,讲述了那一代人的不平凡的经历。红船编辑部于每周三、每周六连载《烽火恋情》。

友光同志突然离去了,他走的是那样突然,以至于没有留下一句话、一个字。在我的心中他的一生是平凡而伟大的一生,他是一个永远把党的利益、军队的建设放在第一位的人。他是一个好丈夫,也是一个好父亲。他是我们这个家庭的主心骨、擎天柱,在我与他相伴近50年的时光里,我已经习惯于大事小情都由他来决定,我信任他,孩子们也爱他、敬重他。他的突然离去,让我肝肠寸断、痛彻心扉。我是1941年在115师教导第五旅旅部报务训练班时与友光相识的。1942年经组织批准,于6月10日在驻地苏北的葛道口与友光结婚。在我和友光共同生活的近五十年时间里,我们互敬互爱相濡以沫;为了支持友光的工作,我带着9个子女的大家庭,跟他走南闯北风雨相随;和友光的结合是我今生的幸运,和他共同度过的岁月是我记忆中最珍贵美好的时光。我于1924年农历八月初六出生在山东省郯城县码头镇一个徐姓的中等人家,是徐家第三个儿子徐林的头生女。我父亲徐林念过私塾,在当地是有文化的人。他于1932年就加入了中国共产党,以他在码头镇开的一个杂货铺做掩护,开展地下斗争。我7岁那年,被父亲送进了当时的洋学堂学习,但由于我祖母思想上一直认为女孩子读书没有用,在她激烈的反对下,我坚持念完四年级,11岁的时候就不得不辍学回家了。1940年5月,我被父亲送到距码头镇几十里的一个叫重坊的地方,参加地方革命政府创办的苏鲁边干校学习,那年我16岁。学习是从7月份正式开始的,在干校学习的学员分成了几个队,有青年队、妇女队、行政队、教育队等,我被分配到妇女队学习。1940年7月,我加入了中国共产党。干训班9月份结束时,我被分配到地方的青年剧社工作。1940年12月整编时,又被分配到了115师教导五旅13团宣传队。在宣传队期间,我参加了歌剧《今日的苏联》的演出,扮演青年女工;参加了黄河大合唱的演出,唱女高音部。1941年6月,可能是因为我上过几年学有一定的文化基础,组织上让我改行学习医务,刚学了仅一个星期,又找我谈话让我学习电台报务。于是,我到了115师教导五旅旅部,参加了报务训练班。当时约有6~7人学习报务,记得他们的姓名(音)是蒋增禹、方治、关存厚、王殿鳌、杨可九,还有一个姓曹的男同志没有学完就走了。我们学习了半年报务,主要是练习抄报。友光同志当时是教五旅电台队长,经常给我们上课,我们就这样认识了。报务训练班学习结束后,我分配到旅部电台当了见习报务员。友光非常关心我的学习和生活,经常在工作之余找我谈心,询问我的家庭情况,工作上有什么困难等等。那时候我才18岁,友光是个参加过长征、资格比较老的同志,又是自己的领导,我非常敬重他。他是江西人,我是山东人,他的江西口音很重,开始听他讲话有的地方还听不太懂。可接触时间长了,竟一点都感觉不到他的口音重,好像他说的是普通话一样,很喜欢和他谈工作、谈理想。见习报务员的工作主要是学习、练习抄报、发报。当时,用的是国际通用电讯语言,就是将电文平均译成若干组电码,每一组电码一律由4位阿拉伯数字组成,俗称“千数码”。我们学习锻炼的就是用最快的速度、最准确的记录抄、发报。我记得他在上课时就反复强调学习锻炼抄报、发报快速准确的重要性。他强调时间在战争中的重要性,如果我们能够用最快的速度抄收或发出电报,就能争取到时间,争取到战争的胜利。他还常常强调抄、发报准确性的重要,他说“命令是攻打李庄,如果抄报抄错了,译出来成了王庄,损失不可估量”。他常常给我“吃小灶”,教我抄报、发报方面的技巧。在他的指导下,我刻苦学习技术,加紧提高自己的业务能力和水平。由于在见习报务员中我的业务技术比较突出,所以被第一批转为正式报务员。我在家里是老大,没有哥哥姐姐。在当时的战争环境下,紧张的学习工作中有这样一个领导像哥哥一样关心自己,我很庆幸也很感动。随着时间的推移,我和友光的感情在不断加深,我们自由恋爱了。那时,部队的女同志少,许多在那个年代成家的老同志都是组织上介绍成婚的,有的同志婚前都不认识,像我和友光这样自由恋爱的非常少。友光年幼丧父,少年时母亲又去世了。失去双亲的他很重视我父母对我们婚事的意见,让我写信回家征求父母的意见。时隔半个多世纪我还清楚地记得,当时我父亲为了郑重地表示同意和祝福,回信是用一张大红纸写成的。得到了家里的祝福,他就向组织提出了结婚申请。那时,部队干部结婚的条件很严格,要达到“二七八团”,即:27岁、8年军龄、团级干部。在这些条件中,友光的年龄不够。但是,由于他在电台工作,属于技术干部,组织上很快批准同意。我们于1942年6月10日在驻地苏北的葛道口结了婚。那天,友光拿出津贴,由炊事员做了一些好菜,请上级领导和电台队的同志们聚餐。在当时的战争环境下和艰苦生活中,能够做到这样,友光是尽其所能了。经过几十年的岁月,许多当事人都已不在,可大家的欢聚和祝福,永远珍藏在我的心里。我和友光结婚后,一直在军队的电台工作,从1940年担任报务员一直到1955年时在锦州炮兵训练基地任正营职电台队副队长。那一年军队开始实行军衔制,按规定我是技术干部不在大裁军的范围之内,但友光是训练基地的政委,为了做好大裁军的工作,他动员我脱下军装到地方工作。说心里话从战争年代走过来的军人对军装都有一种特殊的感情,真的不想这么轻易的就脱去。但是为了友光能够顺利完成大裁军的任务,我完全同意了他的决定,脱下了军装,因为在我的心中友光的决定都是正确的。我和友光共同生活的四十多年中,由于形势变化,他的工作单位在不断地变动。从1942年在新四军独立旅苏北的葛道口村到1975年在北京任第二炮兵副政委的33年的时间里,无论是城市还是乡村,不管生活条件好坏,我都带着孩子随他转战南北从未离开。我随他的调动先后在滨海军区、东满司令部、辽南军区、辽南一分区、广西梧州、玉林、容县、宾阳军分区、锦州炮校等单位电台工作。复员后随他到沈阳炮校、宣化炮兵学院、第二炮兵某基地、第二炮兵机关(北京)等地生活。在和平年代里,许多部队家属都愿意把家安置在大城市里,虽然生活方便,但聚少离多。1970年初,友光担任第二炮兵副政委的命令下达不久,他所在的基地家属区也建成了,当时我们完全可以把家继续安置在南京市,孩子们上学受教育质量好,安排家庭生活也方便。但是,我就是盼着部队盖好住房,尽早搬到友光的身边。我不图优越的生活,只要和他在一起,过什么样的苦日子,我都感到惬意、心里都踏实。那一年我们家第一批从南京市搬到了基地的家属区(一个公社的所在地)。刚搬去时,整个首长家属区只有我们孤零零的一家人居住,衣食住行都非常困难。我和孩子们也不讲究。我是一年四季有两件换洗衣服就行;孩子们是小点的穿大的旧衣服。没有卖菜的地方,只能随食堂开车外出买菜时代买一些,再就是自己养鸡、种菜。没有煤火,只能烧劈柴做饭,孩子们就学着劈劈柴。一年中梅雨季节约三个月左右,道路泥泞不说,家里非常潮湿,许多东西都会发霉。记得有一年春节,基地司令部、政治部家属区都居住了不少刚搬来的家属(当时,后勤部机关及家属都住在县城)。大年初一的早上,友光就叫着我说:“走,咱们到司令部、政治部家属区去转转,给大家拜个年”。那时,天上下着小雨,我们俩打着一把伞;地上道路泥泞,我们都穿着雨鞋。用了一个上午的时间,挨家挨户把整个司令部、政治部家属区转遍。干部和家属对友光到自己家去拜年,都很高兴和感动,家家都拉着不让走,非让留下吃饭。我虽然是陪着他去的,看到那样的场面也很感动,我知道他心里装着的是大家。也可能是与他早年当过通讯员、警卫员的有关,友光的职务无论怎样变化,但每到重大节日他都要请身边的工作人员及来队的家属一起吃一顿团圆饭。在战争年代转战南北的生活非常艰苦,要行军打仗,完成电台的报务工作,还要带着相继出生的孩子。但是,苦中又有甜,因为我和友光有着共同的事业、共同的语言,我们相互理解、相互支持。我一直是电台的业务骨干。当时无线电报务一直是部队通讯工作的重中之重,也是最忙碌的部门。经常是部队要出发了,队伍准备好了在等电台队收发完电报再走。每到一个驻地,其他部门都可以休息了,而电台队先要找地方架设好天线,安置好电台,保证上下级的联系畅通。我们电台队人多时也就五六个人,少时四五个人。从零点开始,平均每人每3个小时轮换上机值班,每天最少轮上1次,多时是两三次。有时凌晨、有时深夜,轮到几点是几点。我带着孩子,从没有要求过照顾,也从没有影响过值班工作。在电台值班,要排除敌台的干扰,在繁杂的电讯声中辨认出和你联络的电台,需要非常的仔细和熟练的业务知识。凭着我熟练的业务和技术,在电台工作这么多年,从没有出过错。我记得给总部的电报是由我发出的,还接收过延安发来的电报,那个电报的特点是发报速度比较慢、节奏强、手法很熟练。

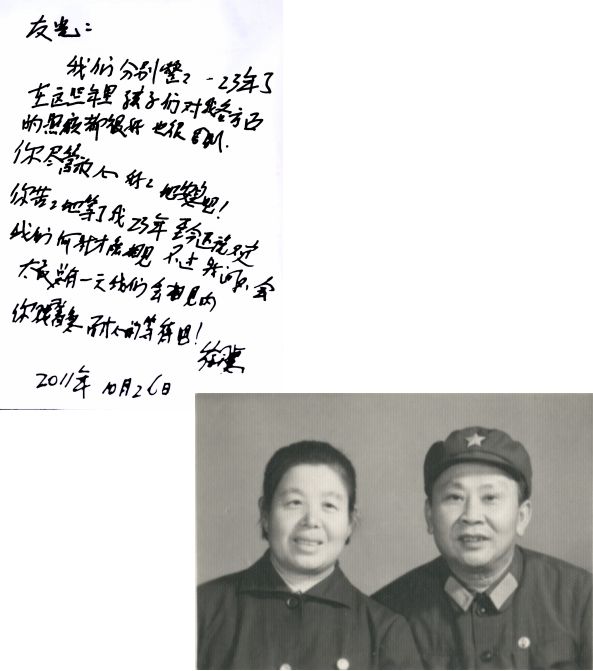

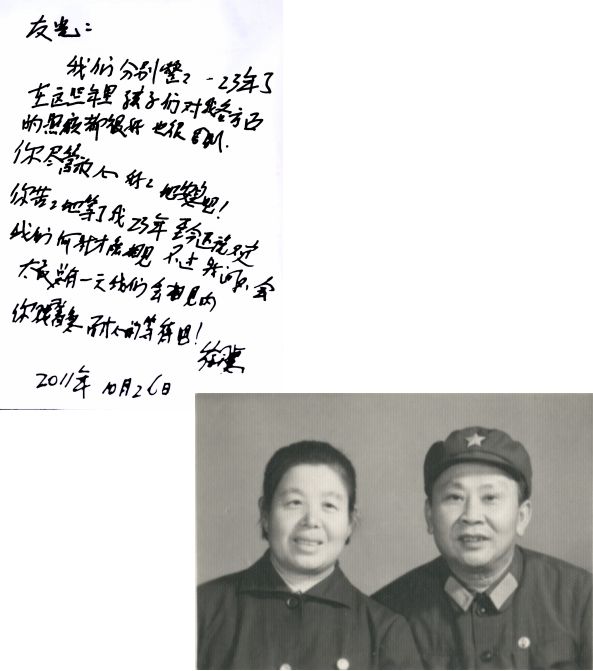

全家合影

我和友光结婚后直到解放,我们的孩子大约相隔2岁相继出生。我一共生育了10个孩子,除了1947年出生的老三因病无药可医不满周岁就去世以外,其余9个孩子都长大成人了。每次在我怀孕、生育期间,我们始终工作生活在一起。他尽可能地照顾我,每当赶上行军时,他都把分配给他乘坐的马或车让我来坐。遇到困难和危险时,他也总是安慰和鼓励我。因此,不管战争环境多么艰险,我都毫不犹豫地随他从后方到前线,从没有丝毫惧怕;和平时期不管他调动到多么艰苦的地方,我宁愿舍弃大城市的生活跟他进深山,在与他共同生活的日子里,无论他到哪里,我都义无反顾地随他前行。1943年5月份,友光调到滨海军区任电台区队长兼通讯科长,我也随之调到了滨海军区。12月20日,我与他的大女儿在山东省日照县出生了。当时正是抗日战争从相持走向反攻阶段的时期,友光坚信抗日战争一定能取得胜利,因此我们给大女儿取名为胜利。孩子刚出生,由于敌情紧,为了隐蔽,医院的病号都疏散到了老乡家,我被疏散到一个村长家。晚上睡觉不能脱衣服,随时准备着应付突发情况。那是我生的第一个孩子,没有经验,得了乳腺炎。大人乳腺化脓发高烧,孩子没有奶水吃,整天整夜的哭哭啼啼。到胜利出生后13天时,敌情缓解,要求病号、伤员、产妇等重新集中,由于没有奶水孩子不能随我集中,地方政府给孩子在当地找了个人家,那家刚出生的第二个孩子死了,我们就把胜利寄养在那个老乡家里。我回医院治好病后,友光和唐仲明同志(时任滨海军区机要科长)骑马到医院把我接到了当时的驻地徐家柳沟。那时,我们很想念孩子,只要能抽出一点时间,就赶上几十里路去看望大女儿胜利。抱养胜利的老乡也几次用独轮车把孩子推到我们的驻地来玩。由于当时的条件不允许孩子随部队行动,因此,一寄养就是9年,直到1952年才把大女儿接回家。友光热爱生活,也非常体贴爱护我。我从十几岁离开家庭到部队,没有做过家务,没有做过饭。孩子们小的时候,家里都有保姆。两个大孩子上学还是上的供给制学校。可是,在南京居住时起到基地家属区居住5年,又到北京,这期间,家务负担很重。我不会做饭,学也学得不好,孩子们有时会抱怨饭菜不好吃,可友光吃我做的饭菜从来没挑剔过。他只要按时下班回到家,总要到厨房做饭炒菜,不是因为做的饭菜口味好,主要是他希望自己多做一些,减轻我的家务负担。在基地生活的后5年,他已经任第二炮兵副政委兼基地政委,按规定可以配炊事员了。可是,他没有让配,一直是我们自己做饭做菜。每当吃上他做的饭菜时,他就会开玩笑地说“你看看你多了不起,我这样的干部给你当伙夫!”孩子们小的时候,喜欢玩一种塑料的玩具小喇叭,吹出的声音是“嘀嘀哒哒”的。有时友光休息时,就会拿起小喇叭,说“考考你的抄报技术”。这样,他把小喇叭的声音吹出发报的节奏和点,让我抄报。每次我抄完后,他都很惊讶“你抄报的技术还不错吗!”。我可能是得益于一直在电台工作,对数字非常敏感,记得也牢,我快90岁的时候,还能用脑子记住70多个常用的电话号码。友光对我的父母非常尊敬、孝顺,和我的家人相处非常好。他少年时就失去了父母,他把我的父母当作是他自己的亲父母一样孝敬。我们家孩子多,经济上不宽裕。可他经常邀请我父母到家里来住一个阶段,每次我父母或家里的弟妹来了,都是尽力招待好,而把他自己的生活标准压得非常低。他在吃、穿、用上从不讲究,唯一的嗜好就是吸烟,可家庭生活困难的时候,他就会减少自己的烟量,或者降低烟的档次。他把自己的皮大衣送给了我父亲,知道我的小妹妹二十多岁了还没有对象,就张罗着给介绍。我的弟弟,孩子们的舅舅,从第一次见到友光,就尊敬地称呼他大哥,他在我的娘家,也真正起到了大哥的作用。友光晚年的时候,身体越来越不好。心梗已经发作过两次、整个心肌能够承担生命的部分很少了。为了减轻他的心脏负担,缓解病情,我们寻访到一个在河北省某地的老中医,2至3个月前往河北省某地看一次病,回来就要给他煎中药吃。我听说煎中药不能糊锅,如果煎糊了,药就会有毒副作用。因此,我不放心让公勤人员给他煎药,而是每天自己亲自煎药。那时候,他年纪大了身体不好,不工作了,心情也不好,还整天离不开人。我必须和他形影不离,一看到我不在身边,他就会生气发脾气。所以,我整天陪着他。只有到中午,安顿他午睡,看他睡着了,我才能到厨房去煎药。就这样几年下来,我没有睡过一次午觉。他去世前几个月,因为心脏病发作,住进了解放军301总医院。大夫告诉我,友光的心脏已经不能承受再一次心梗发作了。我尽量安慰他,陪伴他。那段日子,我白天整天在医院陪伴着他,孩子们也安排好了轮流值夜班,在他住院期间,都是我们家里人在照顾陪伴他。当时,许多在301医院住院的病友,他还都认识,他们身体稍微好一点时,就会互相走动。大家看到我们家里人对友光的照顾,都很羡慕。经常有人开玩笑地说“现在,你家孩子多的优势显出来了,你的孩子来陪床,一个礼拜没有重样的!”友光知道自己的身体状况,他坚持出院,要求回家。医生不同意他出院,很负责地将病情告诉我,“首长出院后只要再次出现反复,就再也没有挽回的余地了”。但我知道,友光是想在最后的时刻和家人在一起,就没有听从医生的劝阻,而是依着他的意见,接他回家休养了。那天,友光在弥留之际,头脑是清醒的。他紧紧地拉着我的手,一句话也不说地看着我。孩子们都在忙着打电话叫救护车,或是忙着通知其他的兄弟姐妹,可这一切他都不关心了,好像和他无关一样。我坐在床边,握着他的手看着他。他什么也没说,又好像什么都说了。我在他的眼神里,读懂了我们一辈子没有说完,永远都会继续说下去的话。就这样,我握着他的手,看着他慢慢地闭上了眼睛,他再也没有睁开那双明亮的眼睛。我和友光都是共产党员,是无神论者。但是,自从他离去以后,我一直启盼人生有来世!我想,如果人生真有来世的话,下辈子我一定还和他做夫妻。2011年10月26日是友光离开我23年的日子,那一天天还没亮,屋外下着小雨,我好像听到了友光对我的呼唤,我再也无法入睡,起身给他写下了我要在他的坟前说的话:“友光:我们分别整整23年了,在这些年里,孩子们对我各方面的照顾都很好、也很周到,你尽管放心好好地安息吧!你苦苦地等了我23年,至今还说不定我们何时才能相见,不过时间不会太长,总有一天我们会相见的。你不要着急,耐心的等待吧!”

刘友光,(1917—1988)江西省于都县人1917年2月出生,1932年5月参加中国工农红军。1934年加入中国共产主义青年团,1936年转入中国共产党。

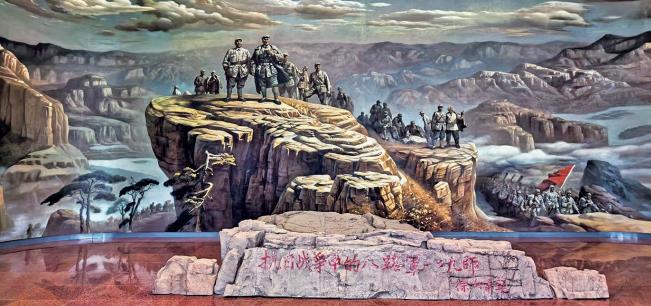

历任通讯员、通讯班长、通讯学校学员、电台报务员、电台队长、通信科科长,辽南军区参谋主任,军分区政治部主任,独立2师、41军154师政治部主任,军分区政治委员,中国人民解放军林业工程第一师政治委员,中南军区炮兵政治部副主任,锦州、沈阳炮兵学校政治委员,宣化炮兵学院政治委员,第二炮兵第 52 基地政治委员,第二炮兵副政治委员、顾问。1987年4月中央军委批准离职休养。

徐承惠,(1924—2017) 山东省郯城县人,1924年8月出生,1940年5月参加革命工作,1940年7月加入中国共产党,1940年12月参加八路军。历任:宣传队员、学员、见习报务员、报务员、报务主任、电台队副队长等职。