近日,红船融媒编辑部面对面采访了中共中央军委军工局原局长、对外贸易部原部长李强和对外贸易部办公厅机要处原处长魏环图夫妇之子李延明。

▲李延明

李延明介绍,父亲李强革命的一生中,工作有过多次变动。他是学土木工程的,却被安排研制炸药和手榴弹;他曾是特工,却参与到研制无线电发明工作,到苏联学习还成了科学家,是中共无线电通讯事业的创始人之一;他当过军工局长,又跨界到外贸领域工作了29年。父亲最关心烈士的遗孀遗孤,还有他身边的工作人员。

▲李强

李强,1925年加入中国共产党,新中国无线电通讯事业的创始人之一。曾任中共中央军委军工局局长、中央人民政府新闻总署广播事业局局长、邮电部无线电总局局长和电信总局局长、对外贸易部部长、中共中央顾问委员会委员等职,1955年被遴选为中国科学院技术科学部学部委员(后改称“院士”)。

怀着正义感和反抗精神,父亲参加五卅运动

李延明介绍,父亲李强,原姓曾,名培洪,字幼范。1905年9月,出生于江苏常熟。

▲1923年,上海,中学毕业时的李强

1924年5月,父亲经南洋路矿学校中文教员、国民党中央执行委员、上海执行部负责人叶楚伧介绍,加入了国民党。

但是,父亲在上海,看到帝国主义巡捕和和达官贵人欺负中国老百姓,感到非常气愤,怀着正义感和反抗精神,积极参加了五卅运动。

在五卅运动中,父亲逐步的接触了很多共产党员,比如恽代英等。父亲受到了共产党员的影响,他发现共产党员在反帝斗争中非常英勇,深得工人的人心。

所以,他就和叶楚伧越来越疏远。

后来,叶楚伧还登报声明,把父亲开除出了国民党。

1925年,父亲在上海南洋路矿专科学校(后改称“上海东华大学”)土木科学习时,参加了五卅运动,曾担任上海学生联合会执行委员、军事委员会委员等职。

在五卅运动中,父亲在恽代英等共产党员的领导下,走上了革命道路。1925年6月,父亲加入中国共产主义青年团。1925年8月,父亲加入了共产党,开始从事革命活动。

学土木的父亲,却研究了炸药和手榴弹

李延明介绍,1925年8月,父亲加入中国共产党,曾担任共青团上海曹家渡部委书记,共青团上海地委候补委员。1926年2月,曾任共青团上海浦东部委书记。

1926年年初,奉江浙区委书记罗亦农同志之命,父亲回常熟组建中共常熟特别支部,任书记。1926年6月,父亲调任共青团吴淞部委书记。

同时,奉罗亦农同志之命,父亲开始为上海工人武装起义制造炸药和手榴弹。

武装起义需要弹药,当时罗亦农同志找到父亲,让他制造炸药和手榴弹。父亲说,他在上海东华大学学的是土木工程,对炸药一窍不通,担心担负不了这样的任务。罗亦农同志说,武装起义非常需要炸药和手榴弹,迫在眉睫,除了你找不到别人来做这件事。

在这种情况下,父亲接受了任务。父亲学的是土木工程,在学校数理化基础比较好,英文也还可以。于是,父亲找了些英文的有关制造炸药的教科书。照着教科书上所说的方法,去采购一些原料。

就这样,父亲等人开始研制炸药。但是,父亲没有用过炸药,所以在做出来之后,便和用过炸药的顾顺章一起去试验。

一天早上,他们跑到宋教仁墓,把制造的炸药点燃了。点完了以后,往外跑的时候听到砰的一声,一看,地上有个小坑,有一点纸屑。这就证明,做的炸药成功了。

还要造手榴弹。父亲按照书上的方法,弄了点铁皮,用罐头盒子做手榴弹壳,弄了些小滚珠,做出了手榴弹。就用这种方法,父亲等人研究出了炸药和手榴弹。

因为武装起义需要大量的炸药和手榴弹,用这种手工方法小作坊式的,根本造不了多少。所以,父亲又发动工人中的党员,去购买炸药和手榴弹。

当时北洋军队有很多士兵,到了上海这个花花世界,就想去吃、喝、嫖、赌,但是没钱,有的士兵便把枪和手榴弹等武器给卖了。就这样,工人想办法向士兵购买武器,买了一些枪和手榴弹。

这些武器,为上海工人武装起义发挥了应有的作用。

这件事情,在中国共产党的历史上,是第一次涉足军工。虽然不成规模,但是它是中国共产党军工事业的起点,它的意义就在这。

▲李强

在特科工作,又开始研制无线电收发报机

李延明介绍,1927年,父亲正在常熟担任常熟县行政委员会委员,得到上海四一二大屠杀的消息后,便连夜赶回上海。罗亦农同志告诉父亲,党中央要转移到武汉去,让父亲做善后工作。

善后工作完成后,父亲也乘船到了武汉。当时,周恩来同志在武汉任中共中央军事部部长,成立了特务科。科长是顾顺章,父亲也被吸收进武汉的中央军委特科,任命他为特务股股长。

在此期间,父亲做了一些锄奸,情报,募捐,搜集武器等工作。

无线电研制的工作,也是父亲在特科内的一项工作。

汪精卫叛变以后,在武汉开始清党。党中央又转移,回到上海。

1927年10月,中央成立中央特科,之前的是中央军委特科,是中央特科的前身。1927年10月,父亲在上海率原武汉特务股人员进入中共中央特科行动科(三科)。

1928年,中共六大在莫斯科召开,根据共产国际的建议,中共要建立无线电事业。周恩来同志从莫斯科回到上海以后,便找到父亲,让父亲研制无线电收发报机。1928年夏,父亲调任特科通讯科(四科)科长。

接受任务后,父亲一边买来美国出版的英文无线电专业书自学理论,一边到上海博物院路上一家私营的大华仪器公司弄出收发报机进行解剖研究,随后在洋行里购买零件开始制作。

▲资料图

第一台收发报机制成于1929年春末。同年,父亲等人成功组织建立了中共第一座地下电台。父亲也由此,成为中共无线电通讯事业的创始人之一。张沈川同志还为此电台编了一套密码,他也是中共的第一个报务员。

1929年,父亲两赴香港设置无线电台,实现了党中央与南方局的双向通报。后来,父亲还曾专门写了一篇文章写到此事,文章的名字就叫——《划时代的通信革命》。

邓小平同志从上海去广西,路过香港,他跟父亲还曾商定,广西那边有情况用什么方式进行联络。后来,百色起义成功,成功的消息就是从广西发报到香港,然后由香港把这个情况再转发到上海的。

1930年3月,中共举办第一期无线电训练班,父亲任教员。第一期训练班,父亲和张沈川采取分散居住,登门教学的秘密方式进行。

后来,总负责人顾顺章说,办班不能分散教学,要集中起来。当时,父亲和张沈川都很担忧,因为集中办班目标太大。顾顺章说,法租界巡捕房有朋友,一有风吹草动,马上就可以知道。

结果,由于集中办班,进进出出的人很多,被巡捕房的侦探注意到了。最后,巡捕房突然袭击,把培训班的二十几个人都给抓走了。父亲在讲完课以后,到附近朋友家吃饭,才躲过一劫。

后来,党中央紧急处置,转移善后。在这个期间,父亲就隐蔽起来了。抗日战争爆发后,党中央派人把这些人都给营救出狱了。

当时,组织开设无线电训练班的时候,父亲教机务,张沈川教报务,短期内培养出了一大批无线电报务人员。

从特工到科学家,父亲的华丽转身

▲李强

李延明介绍,1931年,顾顺章送陈昌浩同志、张国焘同志去鄂豫皖,回来的时候在汉口表演魔术,被捕,立即叛变。钱壮飞同志便把消息紧急报给党中央,党中央立即采取紧急措施,隐蔽转移。

党中央考虑到,父亲与顾顺章共同负责组织无线电培训班等工作,接触较多,存在暴露风险,决定派他到苏联学习。

本来父亲是被安排到莫斯科东方大学学习,但是王明说父亲和顾顺章关系密切,回国会叛变革命,就不让父亲到东方大学学习。最后,父亲到了苏联邮电人民委员会通信科学院工作。

父亲在苏联通讯科学院任工程师,改名李强。

1932年至1934年,父亲在共产国际交通部办的无线电训练班中担任物理和无线电收发报机务教员。

1937年4月14日,父亲所著《发信菱形天线》论文发表,提出了该天线发射耗阻、增益、行波系数及辐射特性等基本计算公式,被称为“李强公式”,父亲也因此晋升为研究员。

父亲凭此,成为当时苏联7位无线电专家之一。他的名字被收入苏联百科词典,研究成果被命名为“李强公式”。

父亲在上个世纪80年代也曾经说过,做科研不是用5/6的时间,而是要用7/6的时间。

父亲出国的时候,是作为一个特工。最后,回国的时候,变成了一个科学家。我认为,这是一次华丽的转身。

1937年,七七事变之后,父亲回国。1938年,父亲到了延安。

物色人才、使用人才、保护人才

李延明介绍,父亲到达延安后,担任中央军委军工局副局长,主持日常工作。在军工局期间,父亲主要的工作就是物色人才、使用人才、保护人才。

1939年5月,父亲主持组建军工局一厂(造机器)、军工局二厂(造枪)、军工局三厂(复装子弹和造手榴弹),筹建紫芳沟化学厂(生产火炸药)。1941年底,父亲任中央军委军工局局长。

1942年5月,军工局改隶陕甘宁晋绥联防军司令部,父亲仍任局长。

1943年,“抢救运动”波及大批知识分子,军工生产也受到影响。

▲1992年,李强和沈鸿

父亲曾为身处政治运动漩涡的总工程师沈鸿四处奔走。他一面用苏联重视科技专家的经验安抚沈鸿,一面向各级领导说明沈鸿是不可多得的人才,最终留住了沈鸿。

父亲“力保下属”的举动,也让延安时期党的军工事业得以平稳发展,并在后来的解放战争中发挥了重要作用。

▲1942年,毛泽东和朱德在延安(朱德左后为李强)

1944年5月下旬,在陕甘宁边区工厂厂长暨职工代表会上,父亲被授予特等劳动模范称号,毛泽东同志为其题词:“坚持到底”。

▲题词

会议宣言说:“要学习军工局长李强同志,他领导、计划、布置、设计并亲自动手,推动和帮助了边区重工业的各种主要发明和制造精神。”

▲奖励名单

教学要与生产劳动、与实际相结合

李延明介绍,1944年6月,父亲兼任自然科学院院长,父亲是继李富春、徐特立、陈康白之后的第四任院长。

抗日战争时期,中共中央在新的历史条件下,为了培养科学技术干部、发展科学技术事业,于1939年5月决定建立延安自然科学研究院。

1940年1月,为了适应抗战建国的需要,特别是为了发展陕甘宁边区经济建设的需要,并为未来的新中国培养一批科学技术干部,中共中央决定将延安自然科学研究院改为延安自然科学院,由中央文委领导。

1943年撤销,并入新成立的延安大学。延安自然科学院设有大学部和中学部。大学部设有物理、化学、地矿和生物四个系。中学部分为预科和初中两个部分。1940年春至1945年冬,全校师生员工共约300人。

1943年秋后,延安自然科学院与鲁迅艺术学院等校合并,成立延安大学。抗日战争胜利后,自然科学院迁至张家口、建屏、井陉,改名为晋察冀边区工业学校。1952年改建为北京工业学院,1988年易名北京理工大学。

为适应教学和科学研究的需要,学院还建立了机械实习厂、化工实习厂、化学实验室和生物实验室等,培养了一批技术骨干队伍,在配合陕甘宁边区经济建设方面作出了贡献。

父亲去了学院工作后,他提出:教学要与生产劳动、要与实际相结合。

他让学生到军工局的各个厂区参加实践,同时给他们上一部分军工的课程。这就给学院植入了军工的基因,这为它后来变成一个军工院校,打了一个基础。

后来,延安军工局的骨干,开始往晋绥和东北转移。1946年底,父亲被任命为中共中央工矿委员会副主任,主任是杨尚昆。父亲便离开延安,启程对晋绥、晋察冀、晋冀鲁豫军区的军工生产进行调查研究。

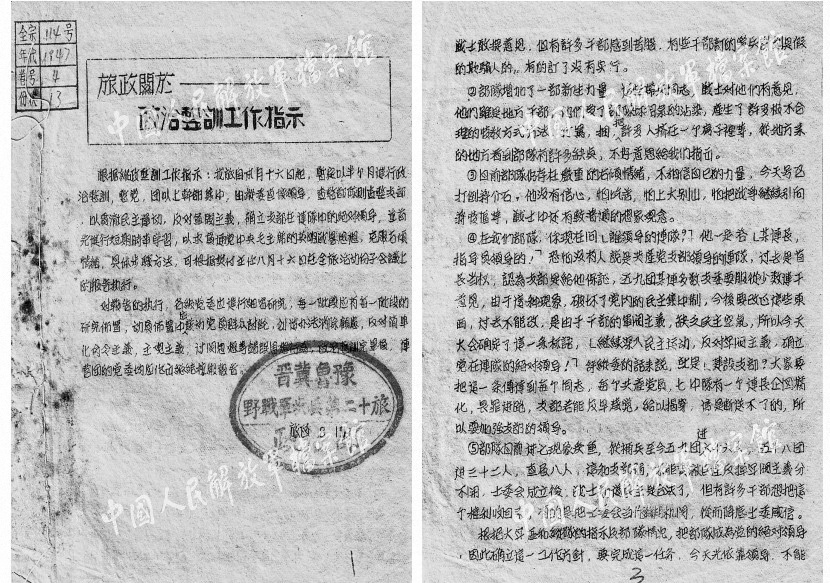

1947年12月,中央工委在西柏坡召开了有各解放区参加的第一次全国军工会议,父亲在会议上汇报了对三个解放区军工生产的调查情况。这也成为这个会议的成果之一。

▲李强

为新华广播电台建造大功率广播天线

李延明介绍,父亲在去西柏坡的路上,在渉县遇到了新华社社长廖承志。

廖承志说,原来在涉县的“陕北新华广播电台”发射台功率太小,已经不能满足解放战争新形势的需要。中央要求建一个大一点的发射电台,办这件事非父亲莫属。

就这样,在西柏坡,父亲正式受领了建造短波广播发射台的紧急任务,同时,父亲被任命为中央军委电讯总局副局长。在经过9年的军工生涯后,父亲又重新和他钟爱的无线电事业走到了一起。

1948年,父亲兼任中央军委三局副局长和中共中央广播事业管理处副处长,领导广播电台大功率发射机和定向天线的建设。

父亲把新发射台选址在河北井陉太行山的向东坡面上,这里地形隐蔽,电力充足,电波干扰少。这项工程的规模,根据所受电子管输出功率只有3000瓦的限制,父亲提出了一个方针,叫做“小机器,大天线”。

其内容包括对美洲广播用的全波段4×4同相水平天线(由四个65米塔支持的三付正反射天线阵);对伦敦、巴黎、欧洲广播用的四个50米铁塔支持的双菱形天线;对南京、上海广播用的四个20米木柱支持的单菱形天线和一付伞形无方向性天线。

经过一年的功夫,父亲造出了电台,能够发射到上海、南京、欧洲、美国等地。那个天线是一组天线,有很多很多。所以,解放战争时期我党发布的胜利消息,都是从这里发出去的,据说这个电台在新中国成立之后还再使用。

1948年8月,父亲当选为中华全国总工会执行委员。1949年4月,父亲先后到北平、南京、上海等地,接管国民党政府的中央广播事业管理处所属电台及工厂。1949年5月,军委电信总局成立,父亲为副局长。

1949年10月,父亲任中央人民政府新闻总署广播事业局局长,同时担任邮电部无线电总局局长和电信总局局长,率中国邮电代表团赴莫斯科代表中国政府与苏联洽谈并签订了中苏第一个通邮通电协定。

1949年新中国前后,父亲应组织要求,曾到北京负责广播事业局工作。当时,其中一项重要的任务就是为开国大典做好广播扩音的准备。

父亲跨界外贸领域,一干就是29年

▲任命通知书

李延明介绍,1952年8月,父亲调任对外贸易部副部长,兼驻苏使馆商务参赞,父亲参与经办了156个苏联援华项目。1955年6月,中国科学院学部正式成立,父亲被选为技术科学部学部委员。

▲1957年9月-10月,中国政府工业代表团在莫斯科就导弹、原子弹谈判,左起:李强、陈赓、聂荣臻、刘晓、宋任穷

1956年,父亲结束驻苏联商务参赞任职回国,继续任对外贸易部副部长,负责我国同社会主义国家和亚洲国家的贸易和各种援助工作。1973年10月至1981年9月,父亲任对外贸易部部长。1981年,任国务院顾问。

1982年,父亲被选为中共中央顾问委员会委员。1996年9月,父亲去世。

▲资料图

在父亲29年的外经外贸生涯中,特别值得一提的有八件事:

第一件:父亲以最快速度购置武器弹药并送往朝鲜战场。由此,他戏称自己为“军火商”。

第二件:父亲在商务参赞处以及回国后负责落实苏联援华“156项”相关工作,为此忙了好几年。

第三件:父亲参与苏联援华尖端武器即原子弹、导弹的谈判。

第四件:父亲主持了十年的抗美援越运输工作。

第五件:父亲在援越中,曾勘察“胡志明小道”。

第六件:根据国际形势的变化,父亲把外贸重心由东方转向西方,力求突破西方国家对中国的经济封锁。在父亲的主持下,中国先后与四十多个西方国家签署了贸易协定,他还亲率中国贸易代表团出访了二十多个国家。

第七件:父亲改变了中国海关管理体制。上世纪五十年代,海关总署从政务院直接管理转为划归外贸部领导。父亲认为不合理,应该海关管外贸,而不是外贸管海关。

在他的坚持下,1979年,“外贸部海关管理局”改名为“中华人民共和国海关总署”,这件事体现了他的无私境界和理性眼光。

▲1975年9月2日,李强在联大第七届特别会议上发言

第八件:1975年9月,继邓小平同志之后,父亲率中国政府代表团出席联合国大会第七届特别会议。他在会上阐述中国主张,在会下广交朋友,发展了我国与世界各国人民的友谊。

父亲非常强调自力更生,这是他从长期实践中得出的体会。早在与苏联打交道时,父亲就体会到,真正先进的技术,是买不来的。

父亲的特点:不蔓不枝,不攀不附

李延明介绍,父亲这一辈子,比较超脱,没有什么大起大落,特点就是不蔓不枝,不攀不附。他跟谁都好,同时只保持工作关系,从不拉拉扯扯。

▲1946年,延安,李强、李延明父子

父亲性格豁达,乐观。1991年,86岁的父亲被查出肝癌,他也根本不当回事。见人就说得癌症了,情绪一点都不低沉。

父亲从来不说教,都是用他自己的行动,来无声的影响我们。

父亲生前交往极广,但他去世以后,他的人脉我们根本没有。我们基本都不认识,都没来往,比较低调。父亲的工作,他做的事,他也从来不讲。养成的习惯,就是和家人相处的时候,就不提自己的工作。

父亲挺关心他的老同事。比如说罗亦农同志的遗孀遗孤,还有父亲大革命时期的老战友等。父亲延安时期的马夫,父亲还帮他安排传达室的工作,春节到了就请到家里吃饭。

可以说,父亲对身边的这些人,比较关心。一个是烈士的遗孀遗孤,一个是身边的工作人员。

比如说照顾钱壮飞同志的家属,我都不知道,父亲也从来不说。还是钱壮飞同志的后人钱泓跟我说,周恩来总理曾安排两个人照顾钱家,一个是李克农同志,一个是李强。

▲魏环图

我的母亲魏环图,在父亲到莫斯科任驻苏使馆商务参赞以后,就成了父亲的秘书。

▲1953年,李强、魏环图夫妇在莫斯科大学

回到国内后,母亲在对外贸易部办公厅秘书处、机要处工作过。母亲曾任对外贸易部办公厅机要处处长等职务,2006年10月7日,母亲在北京逝世,享年85岁。

撰文:张喜斌

视觉:王学民

统筹:李秀平