近些年,国家级刊物陆续刊登了有关马仁兴烈士的文章,郭学工的名字被越来越多的人们知晓。郭学工今年68岁了,是解放军某部有着25年军龄的退役军官。年轻时当过空降兵、曾参加过对越边境反击作战。头一次见到他,依然是没穿军装的军人,骨子里透着倔强,讲原则、“三观”正、言语幽默,对“冀中”“晋绥”“辽吉”战史有很深的研究。

深秋,是京城最美的季节,红叶浸染着西山,金黄的银杏叶铺满了北京大小街道。红船编辑部走进了郭学工的家,请他为我们讲述《马仁兴传记》创作感受。

郭学工接受红船编辑部采访

有人说我是马仁兴肚子里的“蛔虫”

2021年10月27日,红船听书栏目开始分三十一集播出了长篇纪实报告文学——《马仁兴传记》的“冀中篇”。由于书还未正式出版,红船编辑部担心播出后影响书的销售。郭学工笑着说:“马仁兴是人民的,不属于任何人,只要是宣传马仁兴师长,我不在乎。”

录制中,红船主播曾多次被郭学工笔下的马仁兴感动得流泪。有时被迫停下来,待稳定情绪后再继续工作。红船主播多次与郭学工通电话,与其交流读书的感受和揣摩作者创作时的感受。郭学工说:“录音过程中你在揣摩我写作时的感受,我在采访、写作时,始终在揣摩马仁兴,两个揣摩可以连成一条线。有人说,这部长篇纪实报告文学是三分文学,七分史料。之所以能够打动人心,是因为内容真切详实。唯有真实才能精彩。”

郭学工创作《马仁兴传记》的环境

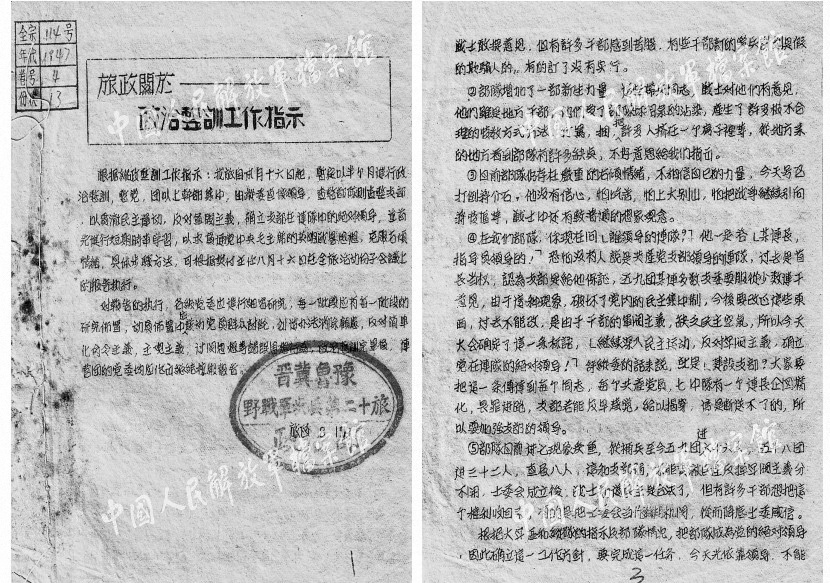

郭学工家里客厅有张长且宽大的桌子,摆满了一摞摞的书籍,这是创作《马仁兴传记》参考资料中的一少部分。餐厅旁边的房间里面堆满了相关的历史资料。有些资料是“冀中”、“辽吉”等地党史研究部门和纪念馆提供的,更多资料是自己花钱买的。这些资料几百元、上万元不等,整套的《晋绥日报》是他自费五万元买下来的,只为其中几张报纸上有他所必需的资料。

红船编辑部了解到,郭学工创作中多次为马仁兴烈士的事迹感动,控制不住情绪嚎啕大哭。哭声惊醒了睡梦中的夫人,看着泪流满面的丈夫心疼不已,想起他为创作马仁兴的付出,所能做的就是端上一杯清茶,静静地听他诉说,陪着一起流泪。

郭学工回忆起创作《马仁兴传记》让他忐忑的七十二小时。他介绍说:“创作《马仁兴传记》有五个年头了,就想用什么办法来验证一下笔下马仁兴的真实性?便向四平战役纪念馆询问有没有类似马仁兴自传的材料。应我的请求,他们把这个资料发到了我的邮箱里。这是一份从东北烈士纪念馆弄来的手抄件。”

资料发过来了,郭学工犹豫了。“《马仁兴传记》已经写了五年时间了,万一马仁兴自传和我写的内容不相匹配,或者出入很大,我该怎么办?那两天心里面一直像猫抓似的不能自主。”他的担心不无道理,如果他写作的马仁兴与自传材料不一致,那将意味着付出的五年心血毫无价值。

“写历史人物,难就难在他的心路历程要和真实的历史事件相吻合。”这是郭学工在创作《马仁兴传记》时最在乎的事情,做到这一点绝非易事。“马仁兴已经离开我们七十多年了,他的事迹,我们可以捕捉到,他人生的心路能揣摸到吗?能与历史事件吻合吗?能回答当今读者的种种疑问吗?复原历史本来面貌,给读者合理答案看起来简单,其实真的挺难!”

夫人劝导他:“马仁兴自传是实实在在的东西,该看就看。你写的东西通过它的验证,不是更有说服力吗?”郭学工终于鼓起勇气打开了邮件。“我迫不及待地阅读这份资料。由于时间太长了,抄写的字迹已经很难辨认了,但是有一些还是能够辨认出来的。当读完材料后,心瞬间安静了,心里的那块石头终于落了地。马仁兴自传和我笔下的马仁兴如出一辙。那时间,不知怎么了,泪水又一次悄然流下......”

用了近一个月时间,郭学工将马仁兴自传整理出来。之后,又请远在哈尔滨的战友到东北烈士纪念馆核实。他告诉我们说:“书的插页上的内容,都是马仁兴自传的内容,已经反复核实,没有任何问题。这对我来说是一次考验,心一下子开阔了。有人说我简直成了马仁兴肚子里的‘蛔虫’。话虽然不那么好听,但我还是认可这个说法。”

《马仁兴传记》“冀中篇”播出后,引发了一些听众的共鸣,许多人过去不知道马仁兴,不熟悉那段历史。通过《马仁兴传记》他们开始了解那段历史,对马仁兴也有了深刻的解读。在书的序言结尾处,郭学工写了这样一句令人深思的话:“如果你能抽点时间,读读这本书,我要谢谢你。当你读完后,你会谢谢我。因为我还原的是一段真实的历史,奉献给你的是一位真实的英雄。”

烈士后代从网上欣喜地找到父亲的名字

郭学工青年时就有英雄情结,心里始终有个“太阳”,这个“太阳”就是千千万万为中国革命牺牲的先烈。准确地讲《马仁兴传记》,既深入挖掘了马仁兴烈士的事迹,也挖掘了马仁兴所带领的英雄集体。

郭学工认真地说:“《马仁兴传记》既是给马仁兴师长立传,也是给牺牲的先烈立传,同时,也是给英雄的部队立传。在搜集资料时,我特别注意那些前辈的姓名、职务、籍贯,以及英烈牺牲的时间和地点,想方设法在书里为他们留下位置。有人曾经劝我这样做费时费力,而且很有可能会冲淡主题。但我不怕,坚持这样写。先烈们为革命流血牺牲,我费点时间、力气是应该的。我们已经做得太晚了,再不认真做这件事,就真的有愧于先烈们的在天之灵。”

在郭学工关注马仁兴之前,网络上有关马仁兴的文字描述甚少。即使有一些,也经不起推敲。自郭学工关注马仁兴后,网络上有关马仁兴的文章越来越多。如今,只要打开网络搜郭学工,所出现的内容一定与马仁兴有关。如果搜马仁兴,那么文章的内容材料一定源自郭学工,或文章作者就是郭学工。

郭学工向我们讲述了这样一件事:“三年前的一个晚上,突然接到来自天津的莫名电话。对方激动地说,骑兵团二连指导员李宪宗是她父亲。她要谢我,是我帮她找到了父亲。这位大姐名叫李瑞雪,那年已经82岁了,退休前是天津大学的教授。”

据了解,最后一次见到父亲时,李瑞雪只有四五岁,对父亲完全没有印象。她的父亲李宪宗是在攻打鬼子炮楼时牺牲的,是骑兵团的指导员,牺牲前骑着马回过一次老家。她父亲的烈士身份是河北省军区副政委卢克将军确认的。郭学工说:“卢克是冀中骑兵团首任政委,他一眼认出她就是李宪宗的女儿,说她们父女长得很像。李大姐告诉说,父亲牺牲后,作为烈士子女她一直由政府抚养成人。在她的心里,父亲就像一扇关闭的大门一样,令她好奇陌生。大姐的女儿从澳洲回国,娘俩说起了姥爷那点事,女儿提议上网查查。没想到英雄的名字、父亲部队相关情况赫然出现了,老大姐高兴极了。”在冀中,类似李宪宗这样的烈士,郭学工都尽可能收集他们的信息,在书里留下了他们的名字和战斗痕迹......

要敢于直面青年一代对历史的质疑

时代发展到今天,知道马仁兴事迹的人已寥寥无几。郭学工说:“我曾多次去过马仁兴的家乡,去过马仁兴战斗过的地方。采访中发现,马仁兴的子女们对父亲的事迹知之甚少,太多的群众根本不知道马仁兴是谁,就连英雄故里平乡县的群众,对马仁兴师长的事迹同样一无所知。我们肩负着让英雄回归人民的责任。”

作者历时近十年,足迹踏遍冀中平原、辽吉大地,走访了上千人才完成了这部长篇纪实报告文学。郭学工是自费到实地进行采访调查,有时为了解开一个疑惑,一个地方要去三四次。只为拿到第一手资料,印证那份顺着蛛丝马迹寻觅到的真实。近十年来,郭学工从未停止过追逐“太阳”的脚步。终于把马仁兴师长的一生清晰地描绘了出来。

谈到写《马仁兴传记》的目的,郭学工说:“人们都愿意了解真实的历史。当今时代,有人质疑黄继光能否堵抢眼,有人疑惑‘狼牙山五壮士’是否真实,也有人对雷锋冷嘲热讽,面对这些质疑,我们不能只是一味抱怨。应当正确地引导人们去了解那段历史,解答当年未能回答的问题。如今,这些问题被有知识的年青一代重新提出来,这是时代的进步,我们不能避而不答。只有更人性、更理智、更科学地回答他们的问题,党的优秀历史才能够被年轻人所认可,才能谈得上传承。这是责任,是历史的责任。也是我写马仁兴的真实目的。”

撰文:王向明